كيف تصالح المتصوفة مع المحدّثين فتتلمذوا لابن تيمية ولبس الذهبي الخرقة وأسس شيخ الحنابلة ببغداد أكبر طريقة صوفية؟

بقلم محمد الصياد

لم يكن التصوف في الإسلام فكرة مستوردة أو ضيفا غريبا جاء من بلاد بعيدة؛ بل كان جزءا من صميم الإسلام وامتدادا لمعاني الزهد والتزكية -بمفهومهما الشرعي الإيجابي نشاطاً والمتوازن روحاً ومادةً- التي نظَّر لها الإسلام منذ المرحلة المكية. ولذا لم يكن العلماء من الفقهاء والمحدثين مُنابذِين له كما قد يتوهم البعض بسبب بعض انتقاداتهم لأقوال وأفعال معينة تنسب لأهل التصوف، كما لم يكن هذا النقد يعني الإبعاد والإقصاء للمتصوفة.

والحق أن نقد العلماء لمسالك التصوف كان جزءا من عملية إصلاحية طويلة تحاول تنقية المناهج الصوفية، ثم إعادة دمجها في مسار التيار العام خصوصا داخل أهل السُّنة والجماعة. لقد كانت عملية الإصلاح هذه طويلةً ومعقَّدةً جدا، ورسمُ مخطط تاريخي لتقصِّيها فيه صعوبة معروفة لمتتبعي تاريخ الأفكار والفِرَق والظواهر الثقافية المجتمعية، خصوصا إذا كان هذا المسار يحاول أن يرصد استجابات أطراف عملية الإصلاح الثلاثة (الصوفية والفقهاء والمحدثون) لتحديات هذه العملية وإسهاماتهم فيها.

والفكرةُ التي يتناولها هذا المقال -مُبَرْهِناً عليها بالأقوال والوقائع- هي محاولة رصد الكيفية التي تمكنت بها الاتجاهات الثلاثة من تحويل الاختلاف بينها إلى ائتلافٍ وثيق، تجسَّد في أئمة عظام جمعوا بينها في شخصياتهم ومصنفاتهم، فأصلحوا وصححوا وجهات نظر كل طائفة تجاه الطائفتين الأخرييْن، مع الاستدلال بمقولات أئمة أهل الحديث في تزكية الاتجاه الأصيل للصوفية، وكيف أنّه لم يكن ثمة عداء بين الطرفين -في الخط المعتدل من كليهما- منذ صدر الإسلام وحتى اليوم، وأنّ التعاون والتتلمذ التزكوي الحديثي والفقهي ظَلّ هو السَّمْتَ السائد لدى الجميع.

لقد كانت المناوشات العلمية بين الأطراف الثلاثة جزءا من منهج يضرب بجذوره في التراث الإسلامي، والإرث الحضاريّ للأُمّة في إدارة الخلافات الفكرية والسلوكية، مما يدفعنا اليوم لبحث كيفية استلهام تلك السوابق المنهجية والتاريخية لتوحيد متنافرات الساحة العلمية والإصلاحية اليوم.

مسار تراكمي

إن أي عمل لإصلاح فكرة ما لا بد أن يبدأ من النظر إلى نشأتها ومسيرتها وإعادة رسم حضورها في الذاكرة؛ فكيف نظر الفقهاء والمحدِّثون إلى تبلور التصوف تاريخيا وكيف قاموا بتقسيم مراحله وأنماطه تقسيما منهجيا؟

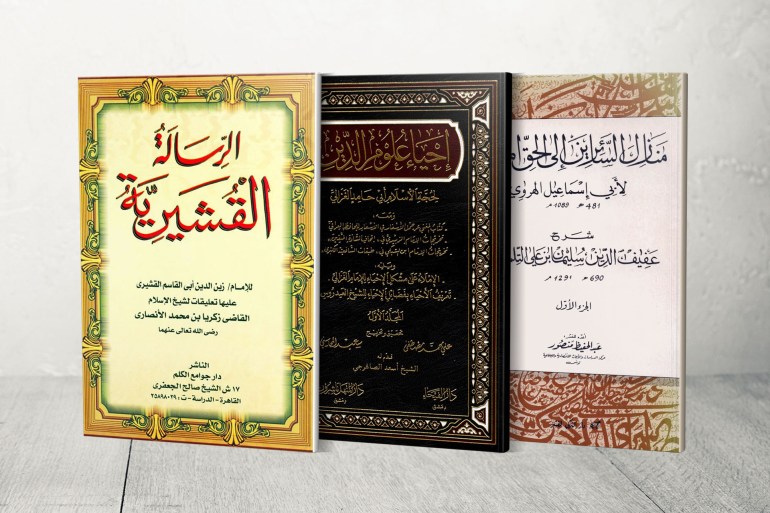

يمدَّنا الإمام ابن تيمية (ت 728هـ/1328م) بنص ثمين يساعدنا -ولو بالتقريب- في رسم المنحنى الزمني لتحقيب أجيال الصوفية منذ نهاية القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي؛ فنجده يقول في كتابه ‘الصفدية‘: “الشيوخ الأكابر -الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السُّلَمي (ت 412هـ/1023م) في ‘طبقات الصوفية‘ وأبو القاسم القُشيري (ت 465هـ/1074م) في ‘الرسالة‘- كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث، كالفُضْيل بن عياض (ت 187هـ/803م) والجُنيد بن محمد (البغدادي ت 297هـ/910م) وسهل بن عبد الله التُّـسْتَري (ت 283هـ/896م) وعمرو بن عثمان المكي (ت بعد 300هـ/912م) وأبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي (ت 371هـ/982م) وغيرهم، وكلامهم موجود في السنة وصنفوا فيها الكتب”.

ويضيف ابن تيمية بُعداً آخر لطريقته في استقراء حركية التصوف في الإسلام، وهو التقسيم المنهاجي الذي خضعت له منظومة التصوف كغيرها من المناهج المعرفية والسلوكية؛ حيث يوزع الإمام أعلام الصوفية إلى فئات تغلب عليها مناهج علمية معينة بحسب سياق كل عصر وكل فئة، ووفقا لحالة تطور هذه المناهج وغلبتها في الساحة العلمية الإسلامية، بما فيها منهج “صوفية أهل الحديث” بتعبيره هو: “لكن بعض المتأخرين منهم (= المتصوفة) كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد، ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة، وإنما ظهر التفلسف في المتصوفة المتأخرين؛ فصارت المتصوفة تارةً على طريقة صوفية أهل الحديث وهم خيارُهم وأعلامهم، وتارةً على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتارةً على اعتقاد صوفية الفلاسفة”.

ويبني الإمام الذهبي (ت 748هـ/1348م) على استقراء ابن تيمية التحقيبي لبيان شِقِّ العلاقة الثانية بين معسكريْ الفقه والحديث، الذين سمح التفاهمُ بينهما باستيعاب الظاهرة الصوفية ودمجها في النسيج المعرفي العام لـ”أهل السنة والجماعة”؛ فنجد أن الذهبي أحسن رصْدَ ووصْف وضعية الساحة العلمية حتى مطلع القرن الرابع/العاشر الميلادي، وقيمة هذا الوصف أنه قدَّم لنا طبيعة الأرضية التي تأسس عليها اللقاء بين علماء الأمة من مختلف التخصصات.

فقد ذكَر -في ‘سير أعلام النبلاء‘- طائفةً من الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث، ثم قال: “فكان المحدِّثون إذْ ذاك أئمةً عالمين بالفقه أيضا، وكان أهل الرأي بُصَراءَ بالحديث، قد رحلوا في طلبه وتقدموا في معرفته. وأما اليومَ (= القرن الثامن/الرابع عشر الميلادي) فالمحدثُ قد قنع بالسكة والخطبة فلا يفقه ولا يحفظ، كما أن الفقيه قد تشبث بفقه لا يُجيد معرفته ولا يَدري ما هو الحديث”!!

وقبل ابن تيمية والذهبي؛ زوّدنا -في ‘حِلْيَة الأولياء‘- الإمامُ الحافظ أبو نُعَيم الأصبهاني الشافعي (ت 430هـ/1040م) بلمحة مهمة تعين على استكمال تصوُّر المخطط التاريخي للإصلاح الصوفي، ومدَّ الخيط -بأثر رجعي- إلى عهد الصحابة من أهل الصُّفَّة جاعلا التصوف مذهبا اتباعيا مسنودا ومتسلسلا من الصحابة إلى مَنْ سمَّاهم “الأوائل من السلف”، ونابذاً دخلاء التصوف غير المقبول أو مذهب “المتخرِّمين المتهوِّسين من جهال الصوفية”؛ وفق تعبيره.

وفي ذلك يقول: “قد أتينا على مَن ذكرهم الشيخ أبو عبد الرحمن السُّلَمي (في ‘طبقات الصوفية‘) ونسَبَهم إلى توطُّن الصُّفَّة ونزولها، وهو أحد من لقيناه وممن له العناية التامة بتوطئة مذهب المتصوفة وتهذيبه على ما بينه الأوائل من السلف، [فهو] مقتدٍ بسيمتهم ملازمٌ لطريقتهم متَّبع لآثارهم، مفارقٌ لما يُؤْثَر عن المتخرِّمين المتهوِّسين من جهال هذه الطائفة، منكِرٌ عليهم؛ إذ حقيقة هذا المذهب عنده متابعةُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم فيما بلّغ وشرع وأشار إليه وصدَع، ثم [أهلِ] القدوة المتحققين من علماء المتصوفة ورواة الآثار وحكام الفقهاء..، [ثم أتينا على] ما ذكره الأغرُّ الأبـْلَج أبو سعيد ابن الأعرابي (البصري ت 340هـ/951م).. وكان أحد أعلام رواة الحديث والمتصوفة، وله التصانيف المشهورة في سيرة القوم وأحوالهم..، إذْ هو شَرَع في تأليف ‘طبقات النُّسّاك‘”.

والخلاصة هنا هي أنه كان من مهمات الإصلاح رسْمُ مسار الفكرة الصوفية وعلاقتها بالمنظومة الشرعية، وهذا ما حاول الأئمة الثلاثة المذكورون القيام به؛ حيث لم ينظروا إلى التصوف بوصفه حركة مستوردة دخيلة بل باعتباره جزءا من المنظومة الإسلامية الأصيلة وإن شابه بعض الدخيل، وأنه منبثق من مشكاتها الواحدة وإن انسحب عليه من سنن التبلور وشوائب التطور ما انسحب على كافة العلوم والمعارف الشرعية.

عوامل مختلفة

والحق أن التصوف لم يَغِبْ عن النسق العام لتبلور المنظومة الشرعية في القرون الأولى؛ إذ يمكننا هنا الإشارة -ولو بشيء من التقدير- إلى أنه مع هيمنة علم رواية الحديث منذ عصر الصحابة وحتى القرن الثالث/التاسع الميلادي، وما واكب ذلك من نشأة المذاهب الفقهية منذ نهايات القرن الثاني، ثم تبلور واستقرار هذه المذاهب -بدءا من القرن الرابع- في صيغتها التي تواصلت؛ كانت حركة الزهد والتزكية -وهي جذر التصوف- في صلب الحركة الشرعية ومتصلة بها، وخاصة مع بروز أئمة كانوا يجمعون بين التصوف ورواية الحديث والفقه مثل الذين ذكرهم ابن تيمية. ثم إن تعاون الفئات الثلاث وتلاقيها هو الذي هيأ التربة لإكمال عملية الإصلاح، وجوهرُها العودةُ إلى السيرة الأولى القاضية بلقاء المعارف على أرض واحدة كما كانت.

واستكمالا لبناء الرصد التاريخي؛ نرى أنه مع حلول القرن الخامس/الحادي عشر الميلادي الذي توقف عنده تحقيب ابن تيمية للأجيال الصوفية “المُزكّاة” بتعديله؛ برزت طائفة ممن يمكن تسميتهم “صوفية الفقهاء” -بدءا من القُشيري وشيخ الإسلام الهروي (ت 481هـ/1088م) وانتهاء بالغزالي (ت 505هـ/1111م)- سعت لتوحيد المسار مع المتصوفة والالتقاء معهم على كلمة سواء. وقد واكبتهم جماعةٌ أخرى من المحدّثين جمعوا ممارسة التربية الصوفية والوعظ مع مدارسة الرواية والسند، مثل الإمامين السُّلَمي والقُشيري.

ثم تعززت في القرن السادس/الثاني عشر الميلادي ظاهرة “صوفية المحدثين” بأئمة من أمثال الشيخ عبد القادر الجِيلِي/الجِيلاني الحنبلي (ت 561هـ/1166م) وأبي طاهر السِّـلَفي (ت 576هـ/1180م)؛ فنجد أعلاما بالعشرات ممن تصفهم كتب التراجم والتاريخ حرفيا بـ”الصوفي المحدِّث” أو “المحدِّث الصوفي”، وهم الذين جعل منهم الإمام ابنُ تيمية فرقة سمَّاهم “صوفية أهل الحديث”!! ثم تبعه في التسمية ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ/1393م) في ”ذيل طبقات الحنابلة“ حين دعاهم “متصوفة أهل الحديث”.

وفي هذا القرن أيضا ظهر أعلامُ زهد مشاهيرُ عمَّقوا هذا المسار بإضافتهم بُعداً ثالثا -إلى جانب العلم بالحديث والتصوف بمفهومه التزكوي المنضبط- هو معارف الفقه، ومن أبرز هؤلاء الإمامان المالكيان أبو بكر الطرطوشي (ت 520هـ/1126م) والقاضي ابن العربي (ت 543هـ/1148م)، والإمامان الحنبليان عبد القادر الجيلي وابن الجوزي (ت 597هـ/1200م)، ومن اللافت هنا أننا نشهد -في هذه الحقبة- بدايةً لظهور التصوف في صفوف الحنابلة، ممثَّلا في الشيخ عبد القادر الجيلي المؤسس لأقدم وأكبر طريقة صوفية في التاريخ الإسلامي.

وهي الظاهرة التي ستتكاثر أمثلتها بدءا من القرن السابع/الثالث عشر لميلادي مع شخصيات كانت “ثلاثية الأبعاد” معرفيا، بحيث اتصفت بالإمامة في الاتجاهات الثلاثة (الحديث والفقه والتصوف بمفهومه التزكوي المنضبط)؛ مثل: العز بن عبد السلام (ت 660هـ/1262م) والنووي (ت 676هـ/1277م) والقرطبي المفسِّر (ت 671هـ/1272م)، ثم أخذت زخمها العظيم في القرن الثامن ممثلة -بدرجات متفاوتة- في ابن تيمية والذهبي وتقيّ الدين السبكي (ت 756هـ/1355م) وابنه تاج الدين السبكي (ت 771هـ/1370م) وابن القيم (ت 751هـ/1351م)، لتتواصل في القرن التاسع بأئمة من أمثال ابن حَجَر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) وتلميذه السخاوي (ت 902/1497) والسيوطي (ت 911هـ/1506م).

وفي إطار الحديث عن هذه الظاهرة اللافتة؛ يجدر التنويه بالإسهام الكبير الذي قدّمته فيها “دُور الحديث” التي أنشأها -بدءا من القرن السادس- السلاطينُ الزنكيون، و”مدارس الفقه” و”خانقاهات التصوف” التي أسسها خلفاؤهم الأيوبيون في الجمع بين الطوائف الثلاث والدمج بين معارفها، لما نعلمه عن سلاطين الدولتين من اعتناء بمعارف الحديث والفقه والتصوف في الوقت نفسه.

ويمكن القول إن أثر تلك المدارس -في دمج هذه المسارات العلمية في تلامذتها والصياغة المتوازنة لشخصياتهم العلمية- يوازي ما فعلته في القرن الخامس مدارسُ الوزير السلجوقي نِظام المُلك (ت 485هـ/1092م) من مصالحة بين الفقهاء (الشافعية والمالكية أساسا) والمتكلمين الأشاعرة، مما أسَّس لتيار علمي جامع هو الذي غلب على الساحة الإسلامية فاستقرّ واستمرّ.

إسهام مفصلي

بعد رسم المسار التاريخي لعملية الإصلاح الصوفي؛ نتحول إلى كيفية قيام العلماء باستيعاب المقبول شرعا من التصوف وفرز واستبعاد الدخيل، وهنا يحسن التنبيه بشكل خاص إلى دور الغزالي الحاسم في فتح طريق الالتقاء بين الفقهاء والمتصوفة، ونظيره الإسهام المفصلي للشيخ الجيلي بتمهيده مسار التواصل بين المحدّثين والمتصوفة.

فعلى أساس هذين الإنجازيْن التصالحييْن التاريخييْن بين الاتجاهات الثلاثة (الفقه والحديث والتصوف)؛ نشأت أرضية جديدة جمعت سواد الأمّة وبلورت نسقها الفكري العام المتجانسَ والمُـصالِـحَ بين أصحاب الاتجاهات الثلاثة، فكان في ذلك تلطيفٌ لـ”جفاف” الفقهاء، وتليينٌ لـ”حَدِّيّة” المحدّثين، وضبطٌ لـ”جموح” المتصوفة!

وفي الحديث عن عملية غربلة التصوف الإصلاحية؛ يمكن القول إن الغزالي -بعد ترسخ نزعته التصوفية بدءا من عزلته سنة 488هـ/1095م وحتى وفاته- قاد جهود المصالحة بين التصوف وعلوم الشريعة، وإن كان حقيقةً لم يؤسس لتلك المصالحة لأنّ الفقهاء والمحدثين قبله كان كثير منهم صوفية كما تقدم ذكره وسيأتي بيانه، وكانت لهم جهود واضحة في تتبع الغُلاة، بيد أنّ الغزالي توسع في ذلك النقد الإصلاحي للتصوف وصنّف فيه عدة مصنفات.

ففي نقده للمتصوفة الذين يُسقِطون التكليفات الشرعية بدعوى بلوغ درجة اليقين والمكاشفة؛ يقول الغزالي في ‘إحياء علوم الدين‘: “وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدَثَه بعض الصوفية: أحدهما الدعاوي الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى، والوصال المُغْني عن الأعمال الظاهرة، حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذا..، وهذا فنٌّ من الكلام عظيم ضرره في العوام..، فإن هذا الكلام يستلذّه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم”!!

وينتقد الغزالي الاكتفاء بالمَظهر دون الجوهر عند كثير من المتصوفة وخاصة صوفية زمانه نهاية القرن الخامس ومطلع السادس: “الصنف الثالث المتصوفة وما أغلب الغرور عليهم، والمغترون منهم فرقٌ كثيرة: ففرقة منهم -وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله- اغتروا بالزِّي والهيئة والمنطق، فساعدوا (= قلّدوا) الصادقين من الصوفية في زيّهم وهيئتهم، وفي ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم..، ولم يُتعِبوا أنفسَهم قَطُّ في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية..، [بل] يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين”!!

ويمكن القول إجمالا إنّ المحدِّثين والفقهاء اتبعوا مساريْن في إصلاح التصوف هما: أولا: انتقاد الغُلوِّ ونبذ الغُلاة، وثانيا: الدفاعُ عن التصوف المنضبط بالشرع، وتقريرُ حقائقه بعيداً عن الغُلوِّ والشطح والخرافة والشعوذة، في محاولة منهم لاستيعاب المتصوفة بمعارفهم الشرعية النقية داخل الجماعة العلمية، لتكتمل بذلك أركان الشخصية المسلمة العلمية المنشودة: العقيدة والشريعة والأخلاق.

مآخذ متنوعة

وفيما يلي سنوجز القول في هذين المسارين اللذيْن فتَحت نتائجُهما المثمرةُ الطريقَ لاحِباً لنشأة ظاهرة يمكن تسميتها “التصوف العلمائي”؛ تلك الظاهرة التي تجلت في وجود شريحة واسعة من الأئمة اندمجت في شخصياتها -ثقافةً وممارسةً- المناهجُ التكوينيةُ لهذه التيارات الثلاثة، أو “أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه” بتعبير ابن تيمية في ‘مجموع الفتاوى‘؛ فكانوا محدِّثين وفقهاء وصوفية في الوقت نفسه. ويمكن حصر أهم كليات المآخذ انتقدها الفقهاء والمحدثون على جماعات المتصوّفة -التي لم تتقيد في تربيتها بنصوص الشرع ومقاصده وقواعده- في النقاط التالية:

1- قلّة العناية بالعلم: من المسائل المركزية التي انتقدها المحدثون والفقهاء على بعض المتصوفة جهلُهم بالعلوم الشرعية الضابطة وعدم مبالاتهم بها. وهذا يرصده الإمام الغزاليّ -في ‘ميزان العمل‘- بقوله إن “الصوفية لم يُحرّضوا على تعلّم العلوم ودراستها، وتحصيل ما صنّفه المصنّفون في البحث عن حقائق الأمور”.

وإذا كان المتصوفة بحثوا في المقصد والغاية وعبّدوا سبيلا آخر للوصول إليهما غير سبيل دراسة العلوم الشرعية؛ فإنّ الغزالي يرى أنّ النُّظّار من الفقهاء “لم ينكروا وجود هذا الطريق وإفضاءه إلى المقصد.. ولكن استوْعروا هذا الطريق..، وزعموا أنّ مَحْوَ العلائق إلى ذلك الحد بالاجتهاد كالمُمْتنِع، وإن حصل في حالةٍ فثباتُه أبعدُ منه”! ثم أضاف: “فكم من صوفيّ بقي في خيالٍ واحدٍ عشرَ سنين إلى أن تخلّص عنه، ولو كان قد أتقن العلوم أولاً لتخلص منه على البديهة”.

والناظر في كتابيْ الغزالي ‘المنقذ‘ و‘الإحياء‘ يُدْرِك أنه -هو وأمثاله من مصلحي التصوف قبله وبعده- يرى أن الحل الوحيد لتعميم التصوف -ليكون منهج أٌمة بأكملها ويدوم- هو نفيُ الدَّخَل والفساد عنه، وتحديد معالمه وكلياته بحيث يتمايز الطيب من الخبيث. وقد ارْتأى أن سبيل ذلك هو صهر التصوف في علوم الشريعة لتكون بمثابة كوابح للجام النفس عند التفلُّت.

وعلى خُطَى الغزالي -وهو الفقيه الشافعي الأشعري- في نقده لمجانبة الصوفية للتعلم الشرعي؛ سار ابن الجوزيّ الذي هو حنبليّ المذهب الفقهي، لكن فيه أشعرية معتقَد قوية جعلت ابن تيمية يقول -في ‘شرح العقيدة الأصفهانية‘- إن في طرحه العَقَدي “ما هو أبعدُ عن قول أحمد (بن حنبل ت 241هـ/855م) والأئمة من قول الأشعري (ت 324هـ/936م) وأئمة أصحابه”!! فنجد ابن الجوزي يحث المتصوّفة على تعلم علوم الشرع وعدم الاكتفاء بحالات النفس في لحظات الصفاء والذكر.

يقول ابن الجوزي في ‘صيد الخاطر‘: “وجدتُ أكثر الصوفية والزهاد منحرفاً عن الشريعة بين جهلٍ بالشرع وابتداءٍ بالرأي، يستدلون بآيات لا يفهمون معناها وبأحاديث لها أسباب”. ويعلل ابن الجوزيّ -في ‘تلبيس إبليس‘- قسوتَه على الصوفية بقلّة عنايتهم بالعلوم الشرعية: “ولمّا قلّ علم الصوفية بالشرع فصدر منهم من الأفعال والأقوال مَا لا يحلّ مثلما قد ذكرنا، ثم تشبه بهم من ليس منهم وتسمى باسمهم وصدر عنهم مثلما قد حكينا، وكان الصالح منهم نادرا؛ ذمَّهم خلق من العلماء وعابوهم، حتى عابهم مشايخهم”.

كما نجدُ تشنيعاً من الإمام النووي على غُلاة الصوفية الذين يُفْتون بغير علم؛ فها هو يقول -في ‘شرح مسلم‘- بعد ذكره لأحاديث التداوي: “وفيها ردٌّ على من أنكَر التداوي من غلاة الصوفية”. ونجد صدى ذلك لاحقا عند الإمام ابن حجر في ‘فتح الباري‘؛ إذ ينتقد في مسألة من المسائل جهلةَ الصوفية فيقول: “وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم”.

ادّعاء وانتحال

وهذه العلّة هي نفسها التي جعلت الإمام السيوطيّ -وهو أحد كبار المتأخرين الذين جمعوا الانتماء الثلاثي للمحدِّثين والفقهاء والصوفية- ينتقد بعض المتصوفة في عصره، فالتمسَ -في رسالته ‘الفارق بين المصنف والسارق‘- العذرَ للفقهاء في انتقادهم لجهلهم بالشرع قائلا: “بهذا وأمثاله يقع كثيرٌ من الفقهاء في الصوفية، ويُسيء بهم الظنون الخفية، وذلك لأنه يرى دخيلاً.. يزعم أنه منهم وهو بمُنْقطَع الثرى عنهم، جاهل بالأحاديث والفقه والأصول، لا حاصلَ عنده من التصوف ولا محصول”.

2- اختلاق الأحاديث: ندرك مما فاتَ أنّ كثيراً من الصوفية كانوا أئمة محدّثين، وكثيرا منهم كانوا فقهاء كبارا من كل المذاهب الفقهية، فكانت هذه هي الأجنحة العلمية للجماعة الصوفية في تيارها المنضبط الأصيل. لكننا نجد داخل البيت الصوفيّ طوائف اكتفت بالزهد والورع والتزكية والوَجْد، وأهملت العكوف على العلم والشريعة. وهؤلاء وإن كانوا ضعفاء ومتروكين إلا أنهم -في غالبيتهم العظمى- لم يتعمدوا الكذب، أي أنهم لم يُؤْتَوْا من وثاقتهم، بقدر ما أوتوا من قبل ضعف ضبطهم لمروياتهم وعوارضهم البشرية.

وفي تلك الإشارة يقول النووي شارحا قول الإمام يحيى بن سعيد القَطّان (ت 198هـ/814م) “لم نَرَ الصالحين في شيء أكذبَ منهم في الحديث! معناه: ما قاله مسلم (= الإمام مسلم النيسابوري ت 261هـ/875م): يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمُّد، وذلك لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن فيُخْبِرون بكل ما سمعوه وفيه الكذب، فيكونون [بذلك] كاذبين؛ فإن الكذب [هو] الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو [عليه]، سهواً كان الإخبارُ أو عمدا”.

لكن فئة قليلة من الصوفية تعمدت الوضع والكذب، وفيهم يقول النووي أيضا: “اعلم أن تعمُّد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يُعتَدُّ بهم في الإجماع، وشذَّت الكرّامية -الفرقة المبتدعة- فجوَّزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهد، وقد سلك مسلكَهم بعضُ الجهلة المتَّسِمين بسمة الزهاد ترغيبا في الخير، في زعمهم الباطل؛ وهذه غباوة ظاهرة وجهالة متناهية”.

والخلاصة أنّ المحدثين لم يردوا حديثاً من راوٍ لمجرد أنّه صوفيّ، ولم يقبلوا من غيره لأنه غير متصوف؛ فليس هذا من شروط قبول الرواية وردها عند أهل الفنّ. بل كان المعيار هو توفر تلك الشروط المختصة بالراوي -أي راوٍ- كالصدق والضبط والوثاقة، أما التصوف كحال سلوكي منضبط بالشرع فليس عليه مدار القبول أو الرفض، وسنرى أنه كان من المتصوفة أئمة في علم رواية الحديث.

ممارسات دخيلة

3- التصديق بالخرافات: بطبيعة منهجية المحدثين السَّنَدية التي تحقق في كل رواية أمامها، ولا تقبل إلا البناء الصلب المتين للمرويات؛ فإنهم فنَّدوا روايات الصوفية التي تدل على أمور غير عقلانيّة ولم يصحّ ورودها في الشرع. وعن ذلك يقول ابن الجوزيّ في ‘صيد الخاطر‘: “وكم ينقلون أن أقواما مشوْا على الماء، وقد قال إبراهيم الحربيّ (ت 285هـ/898م): لا يصح أن أحدا مشى على الماء قطّ! فإذا سمعوا هذا قالوا: أتنكرون كرامات الأولياء والصالحين؟ فنقول: لسنا من المنكرين لها بل نتبع ما صحّ، والصالحون هم الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم”.

ويرفض الذهبيّ مثل هذه الخرافات؛ فيقول في ‘تاريخ الإسلام‘: “ومن هذه الأحوال الشيطانية التي تُضِلّ العامة: أكلُ الحيات، ودخولُ النار، والمشْيُ في الهواء، ممن يتعانى المعاصي، ويُخِلّ بالواجبات! وقد يجيء الجاهل فيقول: اسكت لا تتكلم في أولياء الله! ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم، إذ أدخل فيهم هؤلاء الأوباشَ المجانين أولياءَ الشياطين”.

وفي ترجمة مؤسس الطريقة الرفاعية أحمد الرفاعي (ت 512هـ/1118م)؛ يرصد الذهبيّ -في ‘العِبَر‘- لحظة التغير السلبي في ممارسات هذه الطريقة، فيصف الرفاعي بأنه “الزاهدُ القدوة، وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعةِ ولِين الكلمة..، وسلامة الباطن”؛ ثم يستدرك قائلا: “ولكن أصحابه (= مريديه) فيهم الجيّد والرديء، وقد كثُر الزَّغل فيهم وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتارُ العراقَ (سنة 656هـ/1258م): من دخول النيران، والركوب على السباع، واللَّعِب بالحيَّات، وهذا ما عَرَفه الشيخُ ولا صُلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان”!

4- القول بالحلول والاتحاد: شنّ المحدّثون والفقهاء الغارة على غُلاة التصوف من مدّعي الحلول والاتحاد، وينبغي أن نفهم أنّ تلك الغارات كانت علمية وتندرج ضمن النقاش الثريّ بين علماء الأمة، ولم تكن مجرد تكفير أو تبديع غير مؤسَّس كما يتصوره البعض؛ ولذلك نجد أن المحدِّثين التمسوا الأعذار لهذا الصنف من المتصوفة رغم شدتهم في الردود العلمية عليهم.

فقد كان الإمام الذهبيّ شديداً على من تُشمّ منهم رائحة الحلول والاتحاد، ومع ذلك نجده دقيقا في استعمال العبارات بحقهم، ومنتبها لمخارج التأويلات السائغة لكلامهم؛ ففي ترجمته لنجم الدين الشيباني (ت 677هـ/1278م) أورد من شعره هذا البيت:

وما أنتَ غير الكون بل أنت عينُه ** ويَفهم هذا السرَّ من هو ذائق!

ثم علّق عليه قائلا: “ولا ريب في كثرة التصريح بالاتحاد في شعر هذا المرء على مقتضى ظاهر الكلام؛ فإن عنى بقوله ما يظهر من نظمه فلا ريب في كفره، وإن عنى به غير ما يُفهم منه وتكلف له أنواع التأويلات البعيدة فقد أساء الأدب وأطلق في جانب الربوبية ما لا يجوز إطلاقه”.

ويصرح الذهبي نفسه بذلك فيقول في ‘ميزان الاعتدال‘: “طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامى (ت 261هـ/875م) شيخ الصوفية، له نبأ عجيب وحال غريب..، وما أحلى قوله: لو نظرتم إلى رجل أُعْطِيَ من الكرامات حتى يرتفع في الهواء، فلا تغترّوا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهى وحفظ حدود الشريعة. وقد نقلوا عن أبي يزيد أشياء [مُشْكِلة ثبتتْ].. صحتُها عنه”. ثمّ نقل بعض تلك العبارات المشكلة ملتمسا له الأعذار مُوكِلاً أمره إلى الله: “[وأما] أبو يزيد.. فمُسلَّمٌ حالُه له والله يتولى السرائر، ونتبرأ إلى الله مِن كل مَن تعمَّد مخالفة الكتاب والسنة”.

دفاع وتمييز

لم يكن انتقاد الفقهاء والمحدثين لبعض الصوفية -في أكثره- انتقاداً من الخارج، أو بين فِرَقٍ وتيارات متباينة ومتنافسة، وكأنه خلاف بين المعتزلة والحنابلة، أو الأشعرية والشيعة؛ بل كان عملاً إصلاحياً من داخل البيت الصوفي، فكثيرٌ من المحدِّثين والفقهاء كانوا من أهل التصوف كما سنرى، وكثير منهم -حتى من غير متصوفتهم- كان يتبع منهجاً علميا دقيقا في النقد والاستدراك، بعيداً عن العاطفة والأهواء. ولكن إذا كان الفقهاء والمحدثون انتقدوا بشدة -كما رأينا- التصوفَ المُتفلِّت من الضوابط والتكاليف الشرعية، فإنهم دافعوا عن قسيمه المنضبط بنصوص الشرع.

فابن الجوزيّ مثلا مرّ بأطوارٍ وتحولات نفسية وروحية عميقة أوصلته إلى تلك القناعة، فنراه -في ‘صيد الخاطر‘- يقرر أنه توصل -عندما حدثتْه نفسه بالعزلة وترك مجالس الوعظ خشية الرياء- إلى أنه “ينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير..، وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإنه عبادة العالم. وإن من تغفيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأنّ ذلك بذر يكثر رَيْعُه ويمتد زمان نفعِه”. ورغم شدته على المتصوفة؛ فإننا نجد ابن الجوزي يلخص كتابين من أعمدة تعاليم التصوف، هما: ‘حِلْيَة الأولياء‘ للأصفهاني الذي اختصره في كتابه ‘صفة الصفوة‘، و‘إحياء علوم الدين‘ للغزالي الذي أوْدع خلاصته في كتابه ‘منهاج القاصدين‘.

ثم جاء ابن تيمية فصحَّح النظرةَ إلى الصوفية حين وضَعَها في سياقها الطبيعي بوصفها إحدى فرق التديُّن المجتهدة في الدِّين تصيب وتخطي كغيرها؛ فقال -في ‘مجموع الفتاوى‘- إنه “لأجل ما وقع في كثير منهم (= الصوفية) من الاجتهاد والتنازع فيه: تنازع الناس في طريقهم، فطائفة ذمَّت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة..، وطائفة غلتْ فيهم وادّعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميمٌ؛ والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل الطاعة لله، ففيهم السابقُ المقرَّب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين..، ومن المنتسبين إليهم مَن هو ظالم لنفسه عاصٍ لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل التصوف [أنهم] ليسوا منهم”.

وفي مقام من مقامات النفس السوية الكبيرة التي تراعي رحابة الأخوة الدينية والإنسانية؛ فرَّق المحدثون بين خلافهم العلميّ مع غلاة المتصوفة وفهم مقام البشرية وعوارضها، وتقلبات النفس وأحوالها وما تمرّ به من مقامات وإلهامات ونحو ذلك؛ فدافعوا عن المتصوفة حتى بعض من رأوهم غلاةً وأمروا بتحسين الظنّ بهم والتأول لهم بما يسوغ، إلا أنهم في نفس الوقت حذّروا من مقولاتهم وتصرفاتهم غير المبرهنة بنصوص الشرع.

وهذان مستويان مهمان تجب التفرقة بينهما؛ فالذهبيّ يحكم -في ‘ميزان الاعتدال‘- على ابن الفارض (ت 632هـ/1234م) بأنه “ينعق بالاتحاد الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة! فتدبَّرْ نَظْمَه ولا تستعجل، ولكن حَسِّن الظنَّ بالصوفية” في مجمل أقوالهم وأحوالهم.

ويدافع الذهبي عن كرامات الأولياء وينكر على من أنكرها حتى ولو كان من أكابر أئمة الفقهاء والمحدثين؛ فيقول -في ‘السِّيَر’- مترجما للإمام أبي إسحق الإسفراييني الشافعي (ت 418هـ/1028م) إنه “أحد المجتهدين في عصره..، ومن المجتهدين في العبادة المبالغين في الورع..، وكان ثقة ثبْتاً في الحديث..؛ كان ينكر كرامات الأولياء ولا يُجوِّزها، وهذه زلَّة كبيرة”!

إنصاف ذهبي

إنصاف ذهبي

ونطالع ترجمات الذهبيّ لعدد كبير من أعلام المتصوفة فنراه ينصفهم، ويُثني عليهم بتصوفهم المنضبط بالشرع وبمعارفهم غير التصوفية؛ فها هو يقول -في ‘تاريخ الإسلام‘- عن إدريس الخَوْلاني الزاهد (ت 211هـ/826م) -مستخدما دون تحرُّج بعض المصطلحات الجدلية للصوفية- إنه “كان يقال: إنه من الأبدال، وكان يشبَّه ببشرٍ الحافي (ت 226هـ/841م) في فضله وعبادته”.

ويصف أبا البقاء التَّفْليسي الصوفي (ت 631هـ/1234م) بأنه “كان صوفيا جليلا معظما نبيلا، له معرفة بالفقه والأصول والعربية والأخبار والشعر والسلوك، وكان صاحب رياضات ومجاهدات”. كما ترجم لأبي المحامد الزَّنْجاني الصوفي الشافعي (ت 674هـ/1275م) فقال إنه “كان فقيها إماما، صالحا زاهدا، كبير الشأن”.

ويتحسر الذهبي على فوات لقائه بأحد أكابر مشايخ الصوفية هو أبو الفضل ابن الدَّمِيري اللخمي (ت 695هـ/1296م)؛ فيقول عنه: “الشيخ الإمام المُسنِد..، ولَبِسَ الخِرقةَ من الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرْدي (أبو حفص ت 632هـ/1235م) وكان من كبار المُسْنِدين، فاتني لُقِـيُّه (= لقاؤه) وقد سمع منه خلق”. بل إن الذهبيّ نفسه تصوَّف ولبِس خِرقة الصوفية؛ فقد قال في ترجمة الشيخ ضياء الدين السَّبتي الصوفي (ت 696هـ/1297م): “كان مليح القراءة للحديث..، ألبسني الخِرقةَ وذكر لي أنه لبسها بمكة من الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرْدي..، وكان متواضعا بسّاما مُتنسِّكا بِزِيِّ الصوفية والفقهاء”.

ويؤكد الذهبيّ أنّ العالم الشرعي لا بد أن يكون متصوفا مربِّيا، وأن المتصوف لا بد له من علم الشرع الصحيح؛ فوضع -في السِّيَر‘- قاعدةً كلية يلخِّص بها منهج المحدثين تجاه الفريقين: “والعالم إذا عَرِي من التصوف والتألُّه فهو فارغ، كما أن الصوفي إذا عَرِي من علم السُّنة زلَّ عن سواء السبيل”!!

ويبدو أن الذهبيّ سار على نفس نهج شيخه ابن تيمية الذي فرّق بين الصالحين والطالحين من الصوفية، وينقل عنه الذهبيّ روايته بالسند عن أبي حفص السُّهْرَوَرْدي؛ فيقول في ‘تاريخ الإسلام‘: “سمعتُ شيخنا ابن تيمية يقول: سمعتُ الشيخ عز الدين أحمد الفاروثي (ت 694هـ/1295م) يقول: سمعتُ شيخنا شهاب الدين السُّهْرَوَرْدي يقول: عزمتُ على الاشتغال بالكلام وأصول الدين فقلت في نفسي: أستشير الشيخ عبد القادر [الجِيلِي]، فأتيته فقال قبل أن أنطِق: يا عمر، ما هو من عُدَّة القبر..! قال: فتركته”.

وكان الشيخ عبد القادر الجِيلي “شيخ الحنابلة” في عصره، وهو -في الوقت نفسه- “شيخ شيوخ” المتصوفة المؤسِّس لكُبْرَى طُرِق التصوف وأوسعها انتشارا في العالم الإسلامي؛ وفيه يقول الذهبيّ في ‘تاريخ الإسلام‘: “هو صاحب الكرامات والمقامات وشيخ الحنابلة..، سمع الحديث.. وكان إمام زمانه وقطب عصره، وشيخ شيوخ الوقت بلا مدافعة”.

كان الجيلي رجل إصلاح صوفي من الداخل، وجهوده في إصلاح البيت الصوفيّ ومحاولة تسنينه لا تقلّ عن جهود الغزاليّ؛ بل ربما كانت جهود الجيلي أهمَّ باعتباره حنبلي الانتماءيْن الفقهي والعَقَدي، فقرّب بين الحنبلية والمتصوفة وليَّن قلوب متشددي الحنابلة ببغداد على الزهاد وأهل الورع من الصوفية، ووسّع الأفق الشرعي لهؤلاء بمخالطة أولئك. ومن هنا تعززت مدرسة “صوفية أهل الحديث”؛ كما يسميها ابن تيمية.

بديل منضبط

ومن صوفية الحنابلة الكبار أيضا الذين ساهموا في ترسيخ التصوف الحديثي داخل المدرسة الحنبلية؛ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي (ت 481هـ/1088م)، فحين ترجم له ابن رجب قال إنه “الفقيه المفسر الحافظ الصوفي الواعظ شيخ الإسلام”، وذكر أنه كان شديد الولاء للمذهب الحنبلي فقال: “كان شيخ الإسلام مشهورا في الآفاق بالحنبلة والشدة في السنة”، بل إنه كان يقول لتلامذته: “مذهبُ أحمدَ أحمدُ مذهبٍ”، ثم صاغ ذلك شعرا سَيّاراً فكان “ينشد على المنبر في يوم مجلسه بهَـراة:

أنا حنبليٌّ ما حييتُ وإن أمُتْ ** فوصيتي للناس أن يتحنبلوا”!

وقد نقل ابن رجب شهادة ابن تيمية بإمامة الهروي في التصوف والحديث: “وقال شيخ الإسلام أبو العباس (= ابن تيمية) في كتاب ‘الأجوبة المصرية‘: شيخُ الإسلام (= الهروي) مشهور معظَّم عند الناس، هو إمام في الحديث والتصوف والتفسير، وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث، يعظِّم [الإماميْن] الشافعيَّ (ت 204هـ/820م) وأحمدَ”.

وإذا جئنا إلى حافظ محدّث كبير آخر هو الإمام ابن حجر العسقلاني فسنجد أنه لم يكن من مناهضي المتصوفة بإطلاق، بل ثناؤه ومديحه للصوفية المنضبطة بالشرع أشهَرُ من أن يُشْهَر. وهذا الخطّ في الحقيقة نجده متواصلا منذ الإمام الشافعيّ الذي يقول عن فضل صحبتهم: “صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين، سمعتهم يقولون: الوقت سيف فإن قطعتَه وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل”! فقال ابن القيم -في كتابه الصوفي ‘مدارج السالكين‘- معلقا على كلمة الشافعي: “قلت: يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما، وأدلهما على علوّ همة قائلهما ويقظته! ويكفي في هذا ثناء الشافعي على طائفة هذا قدر كلامهم”.

وفي هذا التوجه الدفاعي عن التصوف المنضبط؛ تدخل سلسلة مصنفات وضعها فقهاء ومحدثون لتقديم بديل صوفي معرفي يستبعد المكونات الدخية في مناهجه، إذ صنّف الإمام المحدّث أبو نُعَيم الأصبهاني الشافعي كتابه ‘حِلْيَة الأولياء‘ فترجم فيه لأعيان الصوفية وكبارهم، وألّف الإمام المحدّث محمد بن طاهر القيسراني الظاهري (ت 507هـ/1113م) كتابه ‘صفة التصوف‘، ثم جاء الإمام المحدِّث أبو بكر ابن العربي المالكي فقدّم كتابه ‘سراج المريدين‘ الذي سماه بعضهم “تصوف المحدِّثين”؛ كما في ‘قواعد التصوف‘ للإمام أحمد زرّوق الفاسي (ت 899هـ/1494م).

ويجدر هنا التنويه بأنّه حتى النساء المتصوفات حُزْنَ ثناءً عطِرا عليهن من المحدّثين الكبار كثنائهم على رجال التصوف وربما أكثر. ففي ترجمة سيدة بنت عبد الرحيم السُّهْرَوَرْدي (ت 640هـ/1242م) قال الذهبيّ في ‘تاريخ الإسلام‘: “زوجة الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرْدي..، وحدَّثتْ وأجازتْ.. جماعةً، وكان فيها صلاح وخير وتعبُّدٌ”.

وترجم -في ‘السِّيَر’- لرابعة العدوية البصرية (ت 180هـ/796م) فوصفها بأنها “الزاهدة العابدة الخاشعة أم عمرو رابعة بنت إسماعيل..، وحكى عنها: سفيان (الثوري ت 161هـ/778م) وشعبة (بن الحَجّاج ت 160هـ/777م) وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها”. فالذهبيّ يستدلّ على صحة معتقد رابعة واستقامة سيرتها بشهادة محدثِين كبار أمثال سفيان وشعبة أخذوا عنها. وأنكر الذهبيُّ بشدّة على من اتَّهموها بالحلول ووصفهم بـ”الغلوّ والجهل”.

كما يُثني -في ‘العِبَر‘- على سَمْتِ وتعبُّد الشيخة المتصوفة فاطمة البغدادية (ت 714هـ/1314م) ذاكرا أنه زارها؛ فيقول: “العالمة الفقيه الزاهدة القانتة، سيدة نساء زمانها الواعظة..، انتفع بها خلق من النساء وتابوا. وكانت وافرة العلم…، انصلح بها نساء دمشق ثم نساء مصر، وكان لها قبول زايد ووقْعٌ في النفوس..، زُرْتها مرّة”، ويضيف في ‘السِّير‘: “وقد زرتها وأعجبني سمتها وتخشعها”!!

تصوف علمائي

تصوف علمائي

بعد أن قدمنا رصدا تاريخيا ووصفا منهجيا للجهد الإصلاحي المزدوج نقدا للمتصوفة ودفاعا عنهم، والذي أنجِزَ لبناء صورة وصيغة للتصوف يعود بها مُسْهِما -بتوازن وإيجابية- في صياغة وسلوك التيار الرئيسي المعبِّر عن الأمة؛ نقدم الآن نماذج لأئمة من أعلام ظاهرة “التصوف العلمائي” الذين تبنَّوْا تلك الصياغة التركيبية، فجمعوا بين العلم الشرعي (حديثاً وفقهاً) والتصوف سلوكا وتربية!

1- صوفية مُحدّثون: من قدماء الصوفية المحدّثين: سَلْمُ بن ميمون الزاهد الرازي (ت نحو 220هـ/835م) الذي “روى عن مالك (بن أنس ت 179هـ/795م) وابن عيينة (سفيان ت 198هـ/814م)، وهو من كبار الصوفية”؛ وفقا للذهبي في ‘ميزان الاعتدال‘. ويترجم الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) لأبي جعفر ابن الفَرَجي الصوفيّ (ت بعد 270هـ/883م) فيقول إنه “ورث مالا كثيرا فأخرجه جميعه وأنفقه في طلب العلم، وعلى الفقراء والنساك والصوفية. وكان له موضع من العلم والفقه ومعرفة الحديث، لزم عليّ بن المَدِيني (إمام المحدِّثين ت 234هـ/849م) فأكثر عنه، وكان يحفظ الحديث ويفتي… وصحب [مشايخ] الصوفية”.

وكذلك منهم الإمام أبو سعيد ابن الأعرابي البصري المتقدم ذكره؛ فقد وصفه الذهبي -في ‘السِّيَر’- بأنه “الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام.. نزيل مكة وشيخ الحرم..، رحل إلى الأقاليم وجمع وصنف، وصحب المشايخ وتعبد وتأله، وألف مناقب الصوفية، وحَمَلَ [كتاب] ‘السُّنن‘ عن أبي داود (ت 275هـ/888م)..، وكان كبير الشأن بعيد الصيت عالي الإسناد..، وكان.. قد صحب الجُنيد [البغدادي]..، وقد كان ابن الأعرابي من علماء الصوفية فتراه لا يقبل شيئا من اصطلاحات القوم إلا بحُجّة”.

ومنهم محمد بن الفَرُّخان الدُّوري (ت بُعيْد 359هـ/970م) الذي ذكره الخطيب البغدادي فقال إنه “كان يتعاهد الصوفية وأصحاب الحديث، وقد لقي جماعة من الصوفية مثل الجُنيد.. وكان يحكي عنهم”. وفي القرن الخامس يلاقينا منهم الحسن بن محمد البَلْخي الدَّرْبَنْدي (ت 456هـ/1065م) الذي نعته الذهبي -في ‘السِّيَر’- بـ”الشيخ الإمام الحافظ.. الصوفي المحدِّث، من المشايخ الجوّالين في الحديث”. وكذلك ترجم لأبي صالح المؤذن: أحمد بن عبد الملك النيسابوري (ت 470هـ/1077م)، فقال إنه “الإمام الحافظ الزاهد المُسنِد، محدِّث خراسان الصوفي..، [كان] نسيجَ وَحْدِهِ.. في حفظ القرآن وجمع الأحاديث”.

ومنهم في القرن السادس الإمام الفَراويّ (ت 587هـ/1191م) أحد رواة ‘صحيح مسلم‘، وقال عنه النووي -في ‘شرح مسلم‘- إنه كان “إماما بارعا في الفقه والأصول وغيرهما، كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات، رحلتْ إليه الطلبة من الأقطار..، وكان يقال له فقيه الحرم لإشاعته ونشره العلم بمكة..، نشأ بين الصوفية”. ويقول الذهبي -في ‘السِّيَر’- إن الفَراوي “اجتمع فيه.. علوّ الإسناد ووفور العلم، وصحة الاعتقاد وحسن الخلق”.

وها هو محدِّث عصره أبو طاهر السِّلَفي يلقبه الإمامُ المحدِّث صلاح الدين العَلائي الشافعي (ت 761هـ/1360م) -في ‘المسلسلات المختصَرة‘- بـ”السِّلَفي الصوفي”. وكان السِّلَفي يأخذ عن بعض الصوفية الكبار؛ فقد جاء في ‘لسان الميزان‘ لابن حجر أن أحمد بن علي الطُّرَيْثيثي (ت 497هـ/1104م) كان “شيخَ السِّلَفي، تُـكُلِّمَ في بعض سماعه فقال السِّلَفي: كان أجلَّ شيخ لقيته ببغداد من مشايخ الصوفية، وأسانيده عالية جدا، ولم يُـقرَأ عليه إلا من أصوله (= كُتُبه الموّثقة)، وسماعاته كالشمس وضوحا”!

ومن الصوفيّة الحفّاظ المحدّثين الإمام الحافظ أبو الفتيان الدِّهِسْتاني (ت 503هـ/1109م)، وكان أحد أئمة أهل الحديث في عصره لدرجة أنّ شيخه الخطيب البغدادي روى عنه، فقد قال الذهبي في ‘تذكرة الحفاظ‘: “كان إماما مبرِّزًا في هذا الفن، وروى عنه شيخه أبو بكر الخطيب” البغدادي. ويصفه الذهبيّ بأنّه “كان على سيرة السلف”. ومع ذلك فعندما نزل طوس أكرمه الغزالي وصحح عليه نسخته من الصحيحين وروى عنه. فالصوفيّ الغزاليّ يأخذ من السلفيّ الدهستانيّ دون تحرُّج، وكذلك كان فهم الأئمة الكبار من الفريقين!

صوفية مذهبية

صوفية مذهبية

ونجد ابن الجوزيّ المحدّث الحنبلي -رغم شدته وقسوته على الصوفية كما مَرَّ- يأخذُ الحديث عن الحافظ الصوفيّ أبي الوقت السِّجْزيّ (ت 552هـ/1157م)، ويقول في ‘المنتظم‘: “كان شيخُنا صالحا على سَمْتِ السلف كثيرَ الذكْر والتعبد والتهجد والبكاء”. وينعته الذهبيّ -في ‘السِّيَر’- بأنه “الشيخ الإمام الزاهد الخيِّر الصوفي، شيخ الإسلام مسند الآفاق”.

2- صوفية الفقهاء: وكما كان في الصوفية حُفّاظ محدثون بارزون طوال القرون؛ شهدت حلقاتُ تربيتهم أيضا -عَبْرَ العصور- وجود أئمة فقهاء، منهم من كان حنفيا، ومنهم من كان مالكيا، ومنهم من كان شافعيا، وفيهم آخرون كانوا حنابلة، بل إن بعضهم كان من أصحاب المذهب الظاهري المعروف بأثريته الصارمة! وسنكتفي هنا تمثيلا بذكر نماذج مما قبل القرن التاسع، مقتصرين -في الغالب- على تراجم الذهبي لدقته المسلَّمة في معرفة أقدار العلماء وإنصافه المعهود، ولجمعه -إلى حد كبير- بين الاتجاهات الثلاثة.

فمن أعلام صوفية الحنفية: أبو منصور عمر بن أحمد الجُوري النيسابوري الحنفي (ت 469هـ/1076م) الذي يصفه الذهبي -في ‘السِّيَر’- بأنه “العالم الحافظ المفيد الثقة أبو منصور.. الحنفي الصوفي العابد، تلميذ الشيخ أبي عبد الرحمن السُّلمي..، وكان من خواصّ أصحاب السلمي [فـ]ـكتب عنه تصانيفه”.

كما ترجم -في ‘تاريخ الإسلام‘- لعبد العزيز البرهان الخُـتَني (ت 697هـ/1298م) فنعته بأنه “الحنفي الصوفي..، شيخٌ إمام فاضل زاهد كبير القدر، صاحب عبادة وقناعة وتقلل وزهادة”. وذكر أيضا محمود الكَلاباذي (ت 700هـ/1300م) فقال إنه “الإمام المحدِّث.. الحنفي الصوفي..، وكان ديِّنًا نزِها ورِعا، متحريًّا متقنا، كثير المعارف.. كثير الإفادة..، حسن الديانة والمعتقد، وكان من أعيان صوفية الخانقاه” ببغداد.

ومن أعلام الصوفيّة المالكية: إسماعيل المَنْفَلوطي (ت 652هـ/1254م) الذي يصفه السيوطي -في ‘حُسن المحاضرة‘- بأنه “كان ممن جمع الشريعة والحقيقة، فقيهاً مالكيا له كرامات ومكاشفات ومعارف صوفية”. وقال عن الشيخ ابن عطاء الله السَّكَنْدري (ت 709هـ/1309م) إنه “كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير وحديث ونحو وأصول وفقهٍ على مذهب مالك، وصحب في التصوف الشيخ أبا العباس المُرْسي (ت 686هـ/1287م)، وكان أعجوبة زمانه فيه، وأخذ عنه التقيّ السبكي”.

ومن أعلام الصوفيّة الشافعية ولعله من أقدمهم: محمد بن إسماعيل العلوي (ت 393هـ/1004م) -وهو من العلماء الصوفية الجامعين بين الفقه والحديث- الذي يقول عنه الخطيب البغدادي: “نشأ ببغداد ودرس فقه الشافعي على أبي علي بن أبي هُريرة (شيخ الشافعية ت 345هـ/956م)، وسافر إلى الشام وصحب الصوفية وصار كبيرا فيهم..، وكتب الحديث.. وقد حدَّث ببغداد”.

ومنهم الإمام أبو القاسم القُشيري المتقدم ذكره والذي وصفه الذهبي -في ‘السِّيَر’- بأنه “الإمام الزاهد القدوة الأستاذ الشافعي الصوفي المفسِّر”. وقال عن أبي النجيب البَكْري السُّهْرَوَرْدي (ت 563هـ/1168م) إنه “الشافعي الصوفي الواعظ شيخ بغداد… من أئمة الشافعية وعلم من أعلام الصوفية”. ونجم الدين محمد بن موفق الخُبُوشاني (ت 587هـ/1191م) “الفقيه الكبير الزاهد.. الشافعي الصوفي..، وعاش عمره لم يأخذ درهما لمَلِك ولا من وقْفٍ”!

حنابلة وظاهرية

ومن صوفية الشافعية الإمام العز بن عبد السلام الذي كان -حسب السيوطي في ‘حُسن المحاضرة‘- يحضر دروس الشيخ الصوفي الكبير أبي الحسن الشاذلي (ت 656هـ/1258م) شيخ الطائفة الشاذلية، وأورد عنه الذهبي -في ‘السِّيَر’- قوله: “ما نُقِلتْ إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر [الجِيلي]”! وقال السبكي في ‘طبقات الشافعية‘: “وذُكر أن الشيخ عز الدين لبس خِرقة التصوف من الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرْدي وأخذ عنه وذكر أنه كان يقرأ بين يديه رسالة القُشيري”.

ومن أعلام صوفية الحنابلة ولعله من أقدمهم: “عمر بن ثابت أبو القاسم الحنبلي الصوفي” الذي ذكره البغدادي في ‘تاريخ بغداد‘، ويبدو أنه عاش بين القرنين الرابع والخامس. ومنهم أحمد بن عبد الكريم البعلبكي (ت 777هـ/1376م) الذي قال عنه ابن حجر -في إنباء الغُمْر‘- إنه “الحنبلي الصوفي المسنِد..، وحدَّث بالكثير وارتحلوا إليه” في طلب الحديث.

وقد ترجم الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘ وغيره- لنحو عشرة من علماء الحنابلة فوصف كلا منهم بـ”الحنبلي الصوفي” أو “الصوفي الحنبلي”، وكانت وفياتهم بين سنة 634هـ/1236م و719/1319م، وهو ما يرجح أن ظهور هذه الطبقة بين الحنابلة كان نتيجة لجهود الجيلي الصوفية وابن الجوزي الوعظية، على ما كان بين هذين الإمامين الحنبلييْن من تنافر نبّه عليه الذهبي في ترجمته لابن الجوزي، حاكيا ما جلبه إليه هذا التنافر من محنةِ سجنٍ دامت خمس سنوات!

ومن اللافت فعلا أننا نلاقي بين أعلام الصوفية أنصارا للإمام ابن تيمية الذي يظنّ كثيرون أنه هو وتلامذته منابذون للصوفية ومنبوذون منهم دائما؛ فابن حجر يقول -في إنباء الغُمْر‘- إن علي بن غريب البُرْجُمي (ت 777هـ/1376م) كان “أحد المشايخ المُعتقَدين (= المتصوفة)، وكان بزِيّ الجند، وكان كثير التعصب لابن تيمية وأتباعه”!! وفي ترجمة شمس الدين الدَّبَاهيّ البغدادي (ت 711هـ/1311م) يقول الذهبي -في ‘العِبَر‘- إنه “الإمام القدوة الشيخ الحنبلي الصوفي..، وكان ذا تألُّه وصدق وعِلْم”.

ويضيف الحافظ ابن رجب مُبْرِزا تلمذة الدَّبَاهي لابن تيمية: “صحب بقايا الصوفية واقتفي آثارهم وحفظ كثيرا عنهم وعن مشايخ الطريق، وأنفق كثيرا من الأموال من ميراثه على الفقراء (= المتصوفة)، وقرأ الفقه في شبيبته على مذهب أحمد، فلما لمعت له أنوار شيخنا (= ابن تيمية) وظفر بأضعاف تطلبه: ارتحل إلى دمشق بأهله واستوطنها”.

ولم يقتصر وجود الصوفية الفقهاء على المذاهب الأربعة، بل كان لهم حضور في المذهب الظاهري الذي يعدّ نظيرا للحنابلة في الأثرية إن لم يَفُـْقهم فيها؛ ومن فقهائه المتصوفة الإمام القيسراني السابق ذكره، ورُوَيْمٌ بن محمد البغدادي (ت 303هـ/915م) الذي كان “شيخ الصوفية ومن الفقهاء الظاهرية، تفقّه بداود (الظاهري الأصبهاني ت 270هـ/884م)”؛ وفقا للذهبي في ‘السير‘. ومنهم أيضا محمد بن إبراهيم الشيرازي الكاغَذى (ت 474هـ/1082م)؛ فقد قال عنه الذهبي -في ‘ميزان الاعتدال‘- إنه “الداودي الظاهري الصوفي.. كان له حانوت ببغداد يبيع الكتب”.