توقع زوال الخلافة وانقراض الشريعة.. الإمام الجويني الذي نظّر لـ”إمامة دستورية” و”ولاية الفقهاء” وطبق المماليك مقترحه للحكم

بقلم عبدالله الطحاوي

“فلما كان يوم الخميس ثاني المحرم [سنة 661هـ/1263م]؛ جلس السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس (ت 676هـ/1277م) وأمراؤه وأهل الحل والعقد في الإيوان الكبير بقلعة الجبل، وجاء الخليفة الحاكم بأمر الله (ت 701هـ/1301م) راكبا حتى نزل عند الإيوان، وقد بُسط له إلى جانب السلطان -وذلك بعد ثبوت نسبه- فقُرِئ نسبُه على الناس، ثم أقبل عليه الملك الظاهر بيبرس فبايعه وبايعه الناس بعده، وكان يوما مشهودا”.

صحت القاهرة المحروسة إذن ذلك اليوم على هذا الحدث الذي صوره لنا -بتلك الكلمات- الإمام ابن كثير (ت 774هـ/1372م) في ‘البداية والنهاية‘: إعلان جديد لقيام الخلافة العباسية على يد الظاهر بيبرس؛ إنها ليست عودة إلى خليفة يقول “أمطري حيث شئت”، بل إلى خليفة قرشي عباسي يصف السلطان التركي المملوكي بـ”السلطان الملك الظاهر السيد الأجل العالم العادل المجاهد المؤيد ركن الدنيا والدين”!!

لكن هذه الصيغة الجديدة للحكم أو ما يمكن تسميته بالخلافة الدستورية -التي أصبح فيها الخليفة رمزا يسود ولا يحكم- كانت لها أسس دستورية اجتهادية أقدم، مهدت بشكل ما لقيام هذا النمط من الحكم؛ فقه صنع نوعا من الإزاحة للفقه السياسي التقليدي، وحاول تركيب منهج جديد يقوم على التخيل السياسي لوضعية انهيار ستؤول إليها الجماعة السياسية المسلمة، ثم وضع بعض القواعد الكلية للتعامل مع هذا الوضع الخطير المرتقب.

هذا المقال لا يعرض كتاب ‘الغياثي‘ الذي تناول فيه الجويني نظريته بشأن حالة الفراغ السياسي المؤسسي؛ بل يحاول أن يقدم استقراء اجتماعيا تاريخيا لدور الكتاب في عمليات الإصلاح السياسي التي جرت في القرن الخامس الهجري، وقراءة سياقية ظرفية تضع المنطوق الفقهي لصاحبه داخل إطار زمنه وملابساته وليس مقطّعا ومشتتا، وكذلك يبدي مقارنة بنظريات سياسية زامنها وفي طليعتها نظرية الإمام أبي الحسن الماوردي (ت 450هـ/1059م)، ثم يختم بتأثير إسهام الجويني في أئمة جاؤوا بعده وصاغوا رؤى إصلاحية للأوضاع السياسية في دول عصورهم.

وضعية شاذة

وضعية شاذة

توحي قرائن بأن الجويني ألّف ‘الغياثي‘ حوالي سنة 470هـ/1078م، في فترة شهدت صعود قوة إحيائية محاربة هي دولة السلاجقة، الذين حاولوا -في ظل وجود وزيرهم العظيم نظام الملك (تولَّى الوزارة بين 455 و485هـ/1064 و1092م)- تأسيسَ وضع سياسي وقانوني جديد، يكون مخالفا لمرحلة طويلة ومريرة سيطر فيها البويهيون (شيعة زيدية معتزلة على أرجح الأقوال) على الخلافة العباسية، حيث وقع الخليفة في وضعية الأسير لدى سلاطينهم مغلولَ الإرادة ومشلول الرأي ومسلوب الموقف.

وقبل سيطرة البويهيين الذين هم في الأصل قادة عسكريون؛ بدأ خضوع الخلافة لهيمنة العسكر الأتراك منذ قتلهم الخليفة المتوكل سنة 247هـ861م، لكن هذا الخضوع وصل قمته منذ بداية القرن الرابع وخاصة بعد موت الخليفة المقتدر سنة 320هـ/932م، فمن حينها صارت القاعدة أنه “ليس للخليفة حُكمٌ”؛ كما يقول المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) في ‘الكامل‘.

وهكذا أصبح للقادة العسكريين حق التولية والعزل في كل وظائف الدولة بما في ذلك منصب الخلافة، ثم بلغ التنكيل بالمتولين للخلافة مداه في عصر البويهيين (من 334 إلى 447هـ/945-958م)؛ فالخليفة المستكفي (ت 334هـ/944م) مثلاً طُرح أرضا وجُرّ بعمامته. وهو ما جعل المؤرخ ابن كثير يصف –في ‘البداية والنهاية‘- هذا العصر بقوله: “ضعُف أمر الخلافة جدًّا حتى لم يبق للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير”.

أضف إلى ذلك حصار الجغرافيا الشيعية للخلافة العباسية في ذلك العهد؛ حيث استولى الفاطميون على مصر والشام والحجاز، بل إن العاصمة بغداد انقسمت في أيامهم إلى أحياء سنية وشيعية، انخرط أبناؤها في اقتتال مجتمعي لا ينتهي، فضلا عن انعدام الأمن وشيوع السطو والنهب وثورات اللصوص والعيارين.

ولكن مع بداية القرن الخامس دخلت الدولة الفاطمية في طور من الضعف والانقسام، وكذلك تراجعت قوة الدولة البويهية إثر سلسلة من الحروب الشرسة بين أبناء البيت الحاكم. فعلى جبهة الفاطميين؛ اختفى خليفتهم الحاكم بأمر الله سنة 411هـ/1021م من عاصمتهم القاهرة في ظروف غامضة، فلم يُعرف مصيره بعد ذلك. وفي الجانب البويهي؛ تولى أحد غلمانهم الضعاف السلطة بلا تجربة أو مؤهلات.

وفي ظل هذه الظروف؛ استجدت قوة نفسية للخليفة العباسي القادر بالله (ت 422هـ/1032م) الذي تولى منصب الخلافة قبل ذلك سنة 381هـ/992م، وتزامن تنصيبه حينها مع تمدد الفاطميين إقليميا في الشام والحجاز، وداخليا بالعراق “كانت الخلافة قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك، فلما وليها.. أعاد جِدّتها وجدّد ناموسها”؛ كما يقول ابن الأثير.

بادرة تغييرية

اتخذ الخليفة القادر موقفين حاسمين: الأول ذو خلفية سياسية يتعلق بالمواجهة الخارجية مع الفاطميين؛ وتمثل في إصدار عريضة سنة 402هـ/1012م تتضمن شهادات العلماء ببطلان النسب العلوي الذي يحوزه الفاطميون لنفسهم فيؤسسون به “لشرعية الخلافة” عبر الانتماء لآل البيت، ومن ثم الارتباط بالبيت الهاشمي الذي سيجمعهم بالخلفاء العباسيين، “فأمر القادر بعمل محضر يتضمن القدح في نسب العبيدية”؛ حسب تعبير الإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م). وقد وقّع على هذا المحضر كبار الفقهاء والشخصيات في ذلك العصر، بما في ذلك رموز شيعية مثل الشريف الرضي (ت 406هـ/1016م).

وأما الموقف الثاني فكان ذا صلة بالصراع الداخلي مع البويهيين على السلطة والسيطرة؛ فجاء في صيغة “إصلاح أصولي” يهدف إلى حسم الاختيارات الكلامية في الأيديولوجيا الدينية التي تسود المجتمع الإسلامي، وخاصة الوسط السني منه المتمثل في جناحين كبيرين لا يكفّان عن الصراع: الأشاعرة والحنابلة (أهل الحديث)، وذلك لبناء أرضية “عقدية” مشتركة بينهما تسمح برصّ صفوفهما خلف قصر الخلافة لشد أزره في مواجهة البويهيين، ومن اللافت أن هذا الاختيار المنهجي العقدي نصّ على كفر المعتزلة الذين يمثلون الداعم الفكري الأصلي للبويهيين.

عُرفت هذه الخطوة -التي تمت سنة 420هـ/1030م كما يقول ابن الجوزي (ت 597هـ/1200م) في ‘المنتظم‘- بـ”الاعتقاد القادري”، وينسب الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) -في ‘تاريخ بغداد‘- إلى القادر شخصيا وضع هذا الاعتقاد؛ فيقول: “وكان صنّف كتابا في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة”.

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة التوفيقية نجحت -ولو مؤقتا- في تحقيق هدفها إذ “أقرّتها طوائف أهل السنة”؛ كما يقول ابن تيمية (ت 728هـ/1328م) في ‘درء تعارض النقل والعقل‘. ولذلك تقرر تدريس “الاعتقاد القادري” في ربوع الخلافة بوصفه “اعتقاد أهل السنة والجماعة”.

مع موت القادر سنة 422هـ/1032م وتولي ابنه القائم بأمر الله (ت 467هـ/1074م) -الذي تكرر في عهده الطويل نشر محضر الطعن في نسب الفاطميين وقراءة “الاعتقاد القادري”- استُكملت عُرى المشروع الإصلاحي؛ ولكن هذه المرة بتأطير فقهي سياسي جرى على يد الفقيه الشافعي الكبير الماوردي الذي كان يعمل قاضيا للقضاة بالدولة.

امتد عهد القائم 45 سنة بين دولتيْ البويهيين والسلاجقة، وفي أواخر العهد البويهي بزغ نجم الوزير السني والعالم المصلح أبو القاسم ابن المُسلِمة (ت 450هـ/1059م)، الذي تولى الوزارة سنة 437هـ/1046م فاستنجد -في وضع وإنفاذ إصلاحاته السياسية- بالماوردي، وكان حينها قد خرج من وظيفة القضاء وتفرغ للكتابة والتأليف حتى أخرج كتبه في الفقه السياسي وأهمها ‘الأحكام السلطانية‘، الذي يقال إنه أهداه لهذا الوزير؛ على غرار ما سيفعل بعد ذلك الإمام الجويني (ت 478هـ/1085م) مع الوزير السلجوقي والعالم الشافعي نظام الملك حين وضع له كتاب “الغياثي”.

إنقاذ ماوردي

إنقاذ ماوردي

لم يقدّر كُتّاب كُثُر -ربما كان أولهم الجويني نفسه- مشروع الإمام الماوردي الذي قدمه في ‘الأحكام السلطانية‘ حقّ قدره؛ فالرجل كان يعيش ظرفا دقيقا يتسم باختلال موازين الصراع بين أجنحة السلطة، فالقوة المسلحة في بغداد كانت لا تزال بأيدي البويهيين رغم أن نظام دولتهم يتداعى. ولذا لم يكن الماوردي -كما اتهمه البعض- يريد محاباة الخليفة العباسي، ولكنه كان يخشى على نظام الخلافة “السني” العام من الانهيار أمام القوة العسكرية “الشيعية” بويهيةً كانت أوفاطمية.

تكلم الماوردي باعتباره فقيها وقاضيا يعمل -أو كان يعمل- في النظام ويدرك هشاشته؛ فكان يتحلى بثلاث واقعيات: واقعية الفقيه المحافظ على شرعية مبادئ دينية، وواقعية القاضي الدستوري الحامي لنظام سياسي قائم، وواقعية الموظف السلطاني المدرك لموازين القوة في مؤسسات الدولة. هذا فضلا عن الدور التفاوضي الذي كان يؤديه أحيانا بين الخليفة العباسي الحنبلي السني، والسلطان البويهي الشيعي المعتزلي، فكان أشبه بجسر اتصال بينهما عبر: سنيته الفقهية مع الخليفة، واعتزاليته الكلامية -إن صحّت- مع السلطان.

كان مشروع الماوردي يرمي إلى رفع قدر الخلافة السنية؛ فتمسك بـ”أن يكون [الخليفة] من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه”، وهو ما يعني بقاء العباسيين في وضعهم متولّين “خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا”، وبحيث لا تنازعهم في هذا الحق سلطة.

أما الجويني -وقد جاء في سياق مختلف عن سياق الماوردي أبرزُ ملامحه سقوط البويهيين وصعود السلاجقة- فلمَح التحولات التي يتحرك نحوها التاريخ الإسلامي، ورأى ضرورة تحرير منصب الخلافة السامي من الشروط السائدة مثل القرشية، والتركيز على مفاهيم سياسية مستقرة كشرط لتولي المنصب السامي مثل “الكفاية والاستقلال بالأمر”، لأننا “لسنا نعقل احتياج الإمامة في وضعها (= كمؤسسة) إلى النسب” القرشي.

راقب الجويني تحولات العصبية الجديدة المتأسسة على العنصر التركي وقوته العسكرية الباطشة ممثلة في السلاجقة الذين أضحوا “سدنة السنة”، وبالتالي فقد تغير تماما السياق السياسي وشروط القوة الضابطة له عن السياق الذي عايشه الماوردي وكتب فيه؛ فقد أصبح السلاجقة أكثر ضمانا لهوية المذهب السني من الخليفة العباسي الذي كان فاقدا لشرط الاستقلال.

ولربما كان ابن خلدون (ت 808هـ/1406م) لاحظ هذا التحول -ولكن في سياق آخر- بقوله في ‘المقدمة‘: “من القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ/1013م)، لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم من الخلفاء؛ فأسقط شرط القرشية”.

لكن الماوردي كان يدافع عن الخلافة القرشية العباسية حتى ولو كان الخليفة فاقدا للاستقلال ومشلول الإرادة، فأنْ “يستولي عليه [الخليفة] من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور -من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة- فلا يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في صحة ولايته”. أما الجويني فرأى “أنه لو سقطت طاعة الإمام فينا، ورثّت (= ضعفت) شوكته..، ونفرت منه القلوب…؛ فالوجه نصب ‘إمام مطاع‘، ولو بَذَل ‘الإمام المحقق‘ أقصى ما يُستطاع”.

مراجعة جوينية

لم يكن للجويني أن يطرح نظريته الجديدة إلا بعد أن ينقض عُرَى النظرية الماوردية القديمة، لكن الإشكال الذي يكتنف نقد الجويني للماوردي -وهما الإمامان الشافعيان- هو إغفال السياق التاريخي الذي ألمحنا إليه؛ فالجويني وصف نظرية الماوردي بأنها “مقالات على جهل وعماية” دون أن يراعي الظرف المتأزم الذي ظهرت فيه.

مهّد الجويني نقده للماوردي بمسحة مدح حذِرٍ قائلا إنه شخصية “مرموقة”، وأنه “أحسن الترتيب والتبويب” لكتابه ‘الأحكام السلطانية‘، ثم ذكر أنه (= الجويني) بنى نظريته بعد تأمل “كتاب لبعض المتأخرين (= الماوردي) مترجَم (= معنوَن) بـ‘الأحكام السلطانية‘، مشتمل على حكاية المذاهب ورواية الآراء والمطالب، من غير دراية وهداية، وتشوُّف إلى مَدرَك غاية”.

ووصف الجويني طرح الماوردي بالنقلي الاستظهاري لكونه “نقل أعيان كلام المهرة الماضين، والتنصيص على ما تعب فيه السابقون، مع خبط كثير في النقل وتخليط”، ثم اتهمه بعدم استيعاب الواقع و”من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة، لم يتميز له المظنون عن المعلوم”.

لقد نشأ أبو المعالي عبد الملك الجويني” في بيت علم ودين؛ فأبوه كان واحدا من العلماء المعروفين في نيسابور (تقع اليوم شمال شرقي إيران)، وحين بلغ الجويني التاسعة عشر من عمره شغل وظيفة التدريس بإحدى مدارس الشافعية في مدينته، ثم واصل تبحره في المعارف حتى صار “الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين”؛ على حد تعبير الذهبي في ‘سير أعلام النبلاء‘. وبحسب السبكي (ت 771هـ/1369م) -في ‘طبقات الشافعية‘- فإنه “لا يشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه وأكثرهم تحقيقا”.

عايش الجويني الفتنة المذهبية الكبيرة التي نشبت بنيسابور سنة 444هـ/1053م، بتأجيجٍ من الوزير السلجوقي أبو نصر الكُنْدَري (ت 456هـ/1065م)، وكان هذا الوزير “معتزليا… يؤذي الشافعية ويبالغ في الانتصار لمذهب أبي حنيفة”؛ حسب الذهبي في ‘السِّيَر‘.

تحالف إصلاحي

اضطر كثير من الأشاعرة في طليعتهم الجويني للهجرة من خراسان، حتى انتهت المحنة بمقتل الكندري وتولي السلطان ألْب أرسلان (ت 465هـ/1073م) الذي استوزر نظام الملك. انتصر الوزير الجديد للأشاعرة والشافعية فبنى لهم المدارس المعروفة باسمه، ومنها “المدرسة النظامية” بنيسابور التي رجع إليها الجويني سنة 455هـ/1064م، ملبيا دعوة الوزير نظام الملك للتدريس فيها والعيش في رعاية الوزير، “وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمئة رجل من الأئمة ومن الطلبة”؛ كما يقول السبكي.

وبنظرة ثاقبة؛ لاحظ ابن تيمية -في ‘مجموع الفتاوى‘- هذا التنسيق والارتباط الواضح بين الوزير نظام الملك والإمام الجويني وعلاقته بالإحياء السني على أيدي السلاجقة، الذين كان في “وقتهم من الوزراء مثل نظام الملك ومن العلماء مثل أبي المعالي الجويني، فصاروا -بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة..- لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك”.

ربما كان الجويني حلقة ضمن سلسلة تجديدية مهمة قام بها علماء القرن الخامس الهجري من أمثال القشيري (ت 465هـ/1073م) والغزالي (ت 505هـ/1111م) تلميذ الجويني؛ ولكن الحقيقة أن العلاقة التي نشأت بين “السيف والقلم” -أو نظام الملك والجويني- هي مفتاح النظرية السياسية الإصلاحية التي قدمها أبو المعالي، وبسَطها في كتاب ‘الغياثي‘.

ولا يخفى على قارئ الكتاب ملاحظة أن المخاطب الأول فيه هو القوة الجديدة التي تحيط بالخليفة العباسي المقتدي بأمر الله (ت 487هـ/1094م)، الذي نُصِّب خليفة سنة 467هـ/1074م قبل إكماله عشرين سنة. وأعني بتلك القوة السلطانَ السلجوقي الشاب ملك شاه (ت 485هـ/1092م) ووزيره القوي نظام الملك، فقد كانوا هم القوة البديلة التي هيمنت في الجناح الشرقي من جغرافية الخلافة العباسية.

عند تصفح الغياثي؛ نجد تلك النظرة المبجِّلة للسلاجقة خاصة بعد معركة ملاذكرد مع الروم سنة 463هـ/1071م؛ فـ”بهم انحصار الكفار في أقاص الديار، وبهم تخفق بنود الدين على الخافقيْن، وبهم أقيمت دعوة الحق في الحرمين، وأثبتت كتائب الملة في المشرقين والمغربين”، وهم الذين خاضوا الحروب العظيمة مع القوى المناوئة “وبذَل [لهم] عظيمُ الروم الجزية والدنِيِّة..، وانبسطت هيبة الإسلام على الأصقاع القصية”.

طرح جديد

كما تحدث عن دورهم في دفع الفتن الداخلية: “أليس اقتلعوا قاعدة القرامطة من ديارها؟ واستأصلوا ما أعيا ذوي النجدة والباس من خلفاء بني العباس من آثارها؟ وأوطئوا رقاب الزنادقة وكل فئة مارقة سنابك الخيل، وانتهى رعبهم حيث انتهى الليل، فلم يبق في خطة الإسلام متظاهر بالبدعة إلا أضحى منكوبا مرعوبا”.

ثم إنه منحهم ما نحه الماوردي للخليفة من قبلُ؛ فقال عن السلاجقة إنهم “كانوا عصاما لدين الإسلام ووَزَراً للشريعة”؛ ورابطا بين انتهاء الإسلام وانهزام تلك القوى، فإذا انكسر السلاجقة “هُدمت المساجد…، وانقطعت الجماعات والأذان وشُهرت النواقيس والصلبان…، وصارت خطة الإسلام بحرا طافحا بالكفر الصراح…؛ أيثقل هؤلاء على أهل الإسلام بنزر من الحطام وهم القوام والنظام؟!”.

ماذا كان يريد الجويني إذن؟ كان يريد لهذه القوة -متمثلة في وزيرها نظام الملك الذي هو محور السلطة السلجوقية حينها لصغر السلطان ملك شاه الذي يلفت النظر إهمال الجويني لذكره- أن تتقدم ليس لأخذ منصب الخلافة؛ ولكن لبناء تحالف -وفق قواعد دستورية جديدة- بين أرباب القلم وهم العلماء، وأرباب السيف وهم السلاجقة ووزيرهم العالم نظام الملك.

وسيترتب على هذا التحالف بقاء الخلافة منصبا شرفيا أقرب إلى مفهوم “الملكية الدستورية” في عصرنا الحالي؛ ونقل صلاحيات الإمام إلى السلطة السلجوقية ووزيرها القوي بحيث تكون القاعدة أن “كل ما نيط بالأئمة (= الخلفاء).. فهو موكول إلى رأي صدر الدين (= نظام الملك)”، وبالتالي لا تُرهن قراراته بالموافقة الشرعية أو السياسية من الخليفة؛ ثم توكل مهمة حراسة الدين إلى العلماء على النحو الذي نظّر له الجويني وسنتطرق له لاحقا.

بهذا التصور يمكن أن نفهم نظرية الإمام الجويني، وهذا هو المدخل لتفهم مشروع الرجل والسياق الذي يمكن من خلاله شرحه وتشريحه بشكل واقعي؛ فقد كانت هذه القوة السلجوقية مهيمنة على معظم أرض الخلافة، ورمزُها نظام الملك كانت “حالته وحشمته أضعاف أحوال الخلفاء”؛ حسب تعبير السبكي.

بين فهمين

يقول الباحث د. وائل حلاق في مقال له بعنوان ‘الخلفاء والفقهاء والسلاجقة في فكر الجويني السياسي‘: “ترك الجويني قراء كتابه ‘الغياثي‘ يخامرهم الشك في أنه مستعد لاطّراح خلافة العباسيين تماما لصالح سلطان متغلب يمكن أن يدير شؤون الأمة بكفاءة واقتدار”؛ فهل هذا الكلام حقيقي؟ الواقع أن الجويني -مثل كل الفقهاء- لا يرى عزل الخليفة إلا بمسوّغ ظاهر يمس كفاءته الذهنية والجسمية والدينية، فـ”الذي يقتضي الانخلاع (= الاستقالة) سبب ظاهر لا خفاء به ويبعد ارتقاب زواله… كالجنون المزيل للتكليف إذا استحكم”، ومن الواضح أن الانخلاع درجته أدنى من الخَلْع والعزل.

لكن ما حكم الإمام المغلول الإرادة كالخليفة العباسي أيامها؟ يجيبنا الجويني بقوله: “وقوع الإمام في الأسْر وإن كان مقطوعا به لا أراه مقتضيا انخلاعا”. لكن ماذا نفعل إذا ثبت لنا أن الإمام ليس مستقلا في إدارة شؤون الحكم وساقط الهيبة؟ يجيب أبو المعالي: “لو سقطت طاعة الإمام فينا..، ونفرت منه القلوب من غير سبب فيه يقتضيه (= الأسباب الشرعية الموجبة للعزل)، وكان في ذلك على فكر ثاقب ورأي صائب…، ولكن خذله الأنصار..؛ [فـ]ـالوجه نصب إمام مطاع، ولو بذل الإمام المحقق أقصى ما يستطاع”.

وبالتالي تظل موجبات عزل الامام عند الجويني ثابتة كما هي عند الفقهاء لم تتغير، ولكن الحل الذي اقترحه هو بقاء شرعية “الإمام المحقق” لكن مع انتقال الصلاحيات السياسية إلى “الإمام المطاع”، وهو يقصد بذلك قوة يمكنها إنفاذ شؤون الحكم بشرعية وسلاسة؛ وهو تصور شبيه بوضع الملكية الدستورية.

والواقع أن الجويني كان فاقدا للأمل في النظام السياسي القائم، وكان يريد إجراء إصلاح هيكلي عميق داخل المؤسسة السياسية، وأن يؤول الحكم إلى سلطة الواقع أو العصبية الجديدة بعد انحلال العصبية العباسية، ولكن مع وجود الخليفة. وطمح في هذا الكتاب أن يستبق انهيارا توقعه للخلافة ليبقى الخليفة رمزا دينيا يسود ولا يحكم.

وقد أيدت الأحداث تنبؤات الجويني على نحو عجيب؛ حيث سقطت -بعد نحو قرنين- الخلافة العباسية بالكامل على أيدي التتار سنة 656هـ/1258م، وقام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بـ”إحياء” هذه الخلافة على النحو الذي اقترحه الجويني على نظام الملك، حين دعاه إلى أن يتدخل بشكل حازم لتولي الأمر: “ولست أستريب أن مولانا -كهف الأمم مستخدم السيف والقلم- يبادر النظر..، وقد يغني التلويح عن التصريح، والمرامز والكنايات عن البوح بقصارى الغايات”.

إن ما أوما إليه د. حلاق -وقد سبقه إليه المرحوم الشيخ د. عبد العظيم الديب محقق ‘الغياثي‘- من أن الجويني ربما أراد انقلابا على الخلافة العباسية، أمر ليس دقيقا؛ ولعل الأقرب للواقع هو ما أورده السبكي -في ‘الطبقات‘- من كلام يوحي بأن الجويني ربما كان يحرض نظام الملك على الاستيلاء على منصب السلطنة من السلاجقة، وليس على منصب الخلافة كما يرى حلاق وغيره. ذلك أن الوزير نظام الملك حقيقة “كان يعظّم أمر الخليفة..، وكلما أراد السلطان السلجوقي نزع الخليفة منعه النظام وأرسل إلى السلطان -في الباطن- ينبهه”، أما السلطان ملك شاه فما “كان.. للخليفة معه سوى الاسم”؛ كما يقول الذهبي. فلعل الجويني كان يدفع الوزير إلى الانقلاب على سلطان السلاجقة، ومعنى ذلك أنه كان يريده “بيبرساً” قبل ظهور بيبرس!! لا وزيرا فقط.

لماذا الغياثي؟

بالنظر إلى بنية كتاب ‘الغياثي‘ الذي قدّم فيه مشروعه لمراجعة كثير من مسلمات الفقه السياسي؛ نجد أنه يهتم بمباحث الكليات التي هي نادرة في الفقه الإسلامي عموما، وخاصة الشق السياسي منه الذي يأخذ الجويني على الفقهاء إهمالهم له؛ فهو يبين -في ‘نهاية المطلب‘- أهمية “أحكام الإيالات (= الولايات) فالشريعةُ محتاجة إليها وليس للفقهاء اعتناء بها”!

فكتاب ‘الغياثي‘ ينظر إلى أحكام الشريعة السياسية في تنزلها على الجماعة والمؤسسات وليس في نطاق الفرد؛ فهو كتاب “في مباحث المعاني وعرف القواعد والمباني، ورقى إلى مرقى عظيم من الكليات لا يدركه المتقاعد الواني”. كما أن فكرة الكتاب تقوم على وضع تصورات لأزمات كان الجويني يستشرفها، لأن “المباحث لا تتهذب إلا بفرض التقديرات قبل وقوعها والاحتواء على جملها ومجموعها”.

فقد كان يتوقع أن تنهار الخلافة وأن يغترب المسلمون عن الشريعة، مع ضعف وانهيار في المؤسستين السياسية والعلمية كان يعايشه، ولا يجد المسلمون من يعينهم ويمدهم بالتفكير الكفيل بمواجهة “حالة الطوارئ” هذه. ولذلك دعا الجويني إلى تأسيس فقه جديد يواكب الوضع المفارق، ولهذا فإن كتابه يقدم وصفة للتعامل مع الفراغ عند حلول لحظته المرتقبة.

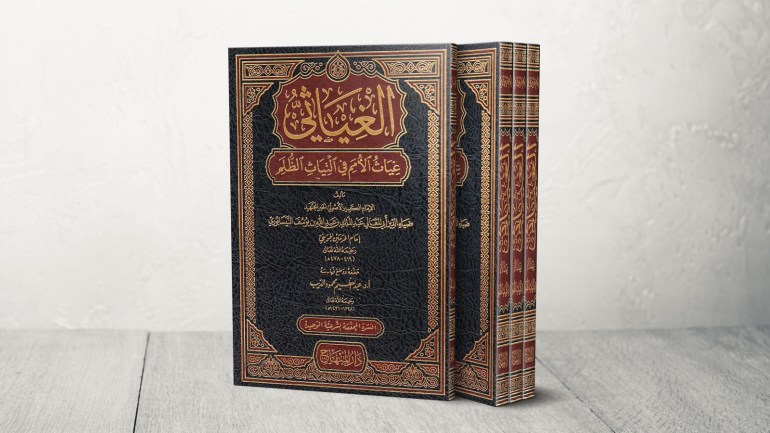

الكتاب اسمه ‘غياث الأمم في الْتياث الظُّلَم‘ ويُعرف اختصارا بـ‘الغياثي‘، ويأتي اسمه من “الغوث” المرتبط بدعوات الاستغاثة في أوقات الشدة والمحنة، وهو معنى كان مقصودا من الجويني الذي يقول: “فجمعت هذه الفصول وأمّلت أن يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصار، فلو عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطع، ثم ارتجيت أن يتخذوها ملاذهم ومعاذهم، فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم”.

وهنا يضع الجويني قاعدة مهمة في الفكر السياسي؛ وهي أن مناط أحكامه الكليات -وليست الشكليات والتنزلات الظرفية- حتى ولو كانت نتيجة التفكير على خلاف ما وضعه السابقون، ولذلك يقول بكل ثقة: “لست [أحاذر] إثبات حُكم لم يدوّنه الفقهاء ولم يتعرض له العلماء، فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يُلْفَى مدوَّنا في كتاب..؛ لكني لا أبتدع ولا أخترع شيئا، بل ألاحظ وضع الشرع وأستثير معنى يناسب ما أراه وأتحراه. وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء معَدَّة”.

في الباب الثاني من الكتاب -وهو الخاص بفراغ الأئمة/ الخلفاء- قد يحصل التباس على القارئ؛ فهو أحيانا يخاطب وضعه الحالي بثلاثيته السلطوية: الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي والوزير نظام الملك، وأحيانا يخاطب وضعا استثنائيا قد يحصل مستقبلا. ومن هنا قد يستشكل البعض تناوب الأحكام وكيفية إجرائها، وهذا يعني أن القارئ من المهم له أن يفهم مصطلحات الجويني، ومنهجه المقاصدي ليحاكم به أي جزئية فيها لبس، على نحو ما وقع للبعض حين فهم أنه يريد الإجهاز على الخلافة العباسية.

يتكون الكتاب من ثلاثة أبواب: الأول في الإمامة وشروطها التي بها يُعرف مدى تحققها أو غيابها؛ والثاني في تقدير خلوّ الزمان عن الأئمة/ الخلفاء؛ والثالث في تقدير انقراض حملة الشريعة. وهو يرى أن الفصل الأول مجرد “توطئة” للبابين الآخَرين، اللذين هما مقصود الكتاب لبحث معالم “فقه الفراغ”.

توظيف شيعي

توظيف شيعي

من المعروف أن الفقه الشيعي الجعفري دخل زمن “الغيبة الكبرى” بدخول الإمام محمد بن الحسن العسكري السرداب حوالي عام 264هـ/878م؛ بحسب المعتقد الشيعي. ومن حينها؛ تجمدت النظريات السياسية الجعفرية حتى جاء الشيخ الجزيني (ت 876هـ/1471م) بحديثه -في كتاب ‘اللمعة الدمشقية‘- عن “نائب الإمام المنتظر”، وإسناده هذه النيابة إلى طبقة الفقهاء الشيعة.

ثم تجسدت فكرة “ولاية الفقيه” الشيعية عمليا -لأول مرة في تاريخ الإمامية الجعفرية- على يد الشيخ الكركي العاملي (ت 940هـ/1533م)، الذي يكافِئ دورُه الديني في تأسيس الدولة الصفوية دورَ القاضي أبي حنيفة النعمان التميمي (ت 363هـ/974م) في إقامة دولة الفاطميين؛ ثم تطور التأسيس الفقهي لنظرية “ولاية الفقيه” بكتابات الشيخين أحمد النراقي (ت 1245هـ/1830م) والميرزا النائيني (ت 1355هـ/1935م)، لتتكرس نهائيا في أنموذج روح الله الخميني (ت 1409هـ/1989م) المؤسَّسي والدستوري لدولة الثورة الإيرانية عام 1399هـ/1979م.

لكن الجويني قدم قراءة استباقية لكل ذلك تنطلق من حالة الوجود المؤسسي إلى التفكير في وضعية الفراغ التي يكون فيها “علماءُ البلاد ولاةَ العباد”؛ على حين عكَس فقهاءُ الشيعة -اللاحقون على عصره- نظريته تلك، فانطلقوا من فراغ “الغيبة الإمامية” الطويلة ليؤثثوا المشهد السياسي بالحضور العلمائي، عبر نظرية “ولاية الفقيه” المؤقتة عن “الإمام الغائب”؛ ويبقى أحد الفروق بين المنهجين أن الجويني تحدث عما يمكن تسميته “ولاية الفقهاء” لا “ولاية الفقيه” الواحد.

وفي مسعاه الاستباقي ذلك؛ وظّف الجويني خياله النظري السياسي -مستعينا بعُدَّته المنهجية من عارضة كلامية وذهنية أصولية- فقدّم استجابة نظرية لحالة الفراغ القادمة، فقرر قاعدة عامة مفادها أن “كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفوّضة إلى الأئمة، فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم؛ فإن فعلوا ذلك فقد هُدوا إلى سواء السبيل، وصار علماءُ البلاد ولاةَ العباد”.

بل إن الجويني ذهب بعيدا في خياله حين افترض فراغ الساحة من العلماء والأمراء معاً؛ فقال مبينا الغرض من تأليفه ‘الغياثي‘: “وضعت [هذا] الكتاب لأمر عظيم؛ فإني تخيلت انحلال الشريعة وانقراض حملتها، ورغبة الناس عن طلبها، وإضراب الخلق عن الاهتمام بها، وعاينت في عهدِي الأئمةَ (= العلماء المجتهدون) ينقرضون ولا يُخْلَفون، والمتسمون بالطلب (= طلاب العلم).. يقنعون بالأطراف، وغاية مطلبهم مسائل خلافية يتباهون بها، أو فصول ملفقة وكَلِمٌ مرتقة في المواعظ يستعطفون بها قلوب العوام…؛ فعلمتُ أن الأمر لو تمادى على هذا الوجه لانقرض علماء الشريعة على قرب وكثب، ولا تخلفهم إلا التصانيف والكتب”.

مراتب الفراغ

مراتب الفراغ

بنى الجويني نظريته على تصوُّرِ حصولِ أربعةِ مستوياتٍ من الفراغ المجتمعي، وكل مستوى يتضمن مجموعة من “الرُّتب والدرجات” حسب تعبيره؛ وهي: خُلوّ الزمان عن ولاة الأمور ورؤوس السلطة؛ ثم خلوّه عن أئمة العلماء المجتهدين؛ ثم خلوّه عن العلماء المقلدين من “نقَلَة المذاهب”؛ ثم خلوّه من الشريعة نفسها باندراسها. وبعد ذلك شرع يجيب ويحلل ظروف وسياق سقوط هذه الدوائر الأربع، عبر بيان الإجراءات التي يجدر القيام بها للتعامل مع حالة الفراغ التنفيذي والتشريعي.

والحقيقة أن خلوّ الزمان من الحكّام والعلماء يمكن تخيّله؛ لكن هل يُعقل أن تخلو الأزمنة من الشريعة نفسها؟ يقول الجويني: “قد ذهبت طوائف من علمائنا إلى أن ذلك لا يقع؛ فإن أصول الشريعة تبقى محفوظة على ممرّ الدهور إلى نفخة الصور، واستمسكوا بقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذِّكْرَ وإنا له لحافظون}”.

ثم يردّ على هذا الاعتراض بقوله: “وهذه الطريقة غير مَرْضية، والآية في حفظ القرآن عن التحريف والتبديل والتصريف، وقد وردت أخبار في انطواء الشريعة، وانطماس شرائع الإسلام، واندراس معالم الأحكام بقبض العلماء”، وبالتالي “فلا حاجة إلى هذه التقديرات، وإن تطاول الزمن فلا يبعد في مُطَّرِد العُرف انْمِحاقُ الشريعة أصلا حتى تدرس بالكلية”؛ وهي إجابة صادمة ولكنها واقعية تماما ومتماشية مع الاحتمالات الممكنة في التاريخ.

ويقرّب لنا الجويني ما يدور في خياله السياسي -من تصوُّر لحالة الفراغ الكبرى في حياة أمة الإسلام- بافتراضه وجود قوم منقطعين في جزيرة معزولة عن العالم، وهو تمثيل لأقصى درجات الفراغ: فلا دولة ولا علماء ولا شريعة؛ وقد “لاحت عندهم (= سكان الجزيرة) دلالة النبوة، فاعترفوا بالوحدانية والنبوة، ولم يقفوا على شيء من أصول الأحكام، ولم يستمكنوا من [المسير] إلى علماء الشريعة…؛ فلا يلزمهم إلا الاعتقاد بالتوحيد ونبوة النبي المبتعَث، وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل الزمان مهما صادفوا أسباب الإمكان…، ولا نقضي بأن حكم الله عليهم [هو] موجَبُ عقولهم…، [فـ]ـإذا درست فروع الشريعة وأصولها.. انقطعت التكاليف عن العباد، والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم يبلغهم دعوة ولم تُنَطْ بهم شريعة”.

وهكذا يقرر الجويني أن أصليْ “الوحدانية” و”النبوة” هما أصل أصول الأمة، وبما أن هذين الأصلين باقيان فستبقى الأمة حتى ولو سقطت عنها التكاليف الشرعية. ثم يضيف أصلا ثالثا هو الأخلاق الفطرية التي تحمل أصحابها “على الانكفاف [عن] مقتضيات الردى”، مع تأكيده أن ذلك ليس مصدرا تشريعيا ملزما، “فالعقول -على مذاهب أهل الحق- لا تقتضي التحريم والتحليل، وليس عليها في مَدْرَك قضايا التكليف تعويل”.

خيال سياسي

خيال سياسي

لذلك كان الجويني داعما بقوة لفكرة إجماع الأمة، وهو ينفي عنها إمكانية أن ترتد جماعيا حتى لو غابت عنها الأصول، فقرر “أنها لا تنسلخ عن الإيمان مُلابِسةً عماية الجهالة، فيكون مضمون هذه المقالة الإشعار بأمان الأمة عن المنقلَب إلى الكفر والردة، وإن تطاولت المدة”.

وهي نفسها فكرة عصمة الأمة التي تحدث عنها بعده تلميذه الغزالي -في مبحث الإجماع من كتابه ‘المستصفى‘- بقوله: “إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد، أما اجتهاد «الأمة المعصومة» فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله (ص) وقياسه، فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته، فكذا «عصمة الأمة» من غير فرق”.

ولعل في هذه المستويات الدستورية تكمن قيمة الخيال السياسي الذي قدمه الجويني، ليكون أنموذجا يُحتذَى من علماء الإسلام للتفكير الفقهي والسياسي في لحظات الفراغ، وكيف يمكن استئناف الحياة من جديد في حالات الطوارئ وعند الكوارث الطبيعية.

ومن الأفكار الرئيسية والمهمة التي جاءت في الكتاب حديثُه عن استقلال السلطة -أو الإمامة/ الخلافة- عن التبعية لأي قوة خارجية أو داخلية، وهو يقصد بذلك طبعا القوى المنحرفة، لأنه يطالب دائما بضرورة مراجعة الإمام لسلطان الشرع والعلماء. وشرط الاستقلال الوارد في الكتاب قريب من معناه في الفكر السياسي الحديث؛ فالجويني يرى أن التبعية وانخرام الإرادة والارتماء في أحضان القوى الأجنبية يُفقد السلطة شرعيتها، و”الاستقلال” عنده نوع من الكفاية أو الكفاءة التي تمكّن الامام من القيام بمهام عمله الدينية والدنيوية “فالكفاية المرعية معناها الاستقلال بتأدية الأصوب شرعا في الأمور المنوطة بالإمام”.

وهو يوسع مفهوم “الاستقلال” ليشمل الأمور الدينية والشؤون الدنيوية؛ “فإذا كانت الإمامة زعامة الدين والدنيا، ووجب استقلاله بنفسه في تدبير الأمور الدنيوية؛ فكذلك يجب استقلاله بنفسه في الأمور الدينية”، وذلك حتى لا يقع تحت تأثير تشتت آراء العلماء والمذاهب “فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة، لاحتاج إلى مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع، وذلك يشتت رأيه ويُخرجه عن رتبة الاستقلال”. ولكن من الضروري هنا التذكير بأن الجويني يتحدث في إطار دولة جعلت رسميا -وإن كان ذلك بدا شكليا أحيانا كثيرة- مرجعيتَها العُليا هي أحكام الإسلام وتعاليمه مهما كانت جهة الاجتهاد في استنباط هذه الأحكام.

سلطة فقهائية

سلطة فقهائية

يؤسس كتاب ‘الغياثي‘ -بشكل واضح وقاطع- لترسيم سلطة الفقهاء، ويبدو أنه يريد أن تذهب الصلاحيات الدينية -في وضعية الخلافة التي يصبح فيها الخليفة رمزا للحكم ويحوز السلطان أو الوزير صلاحياته التنفيذية- إلى الفقهاء كنوع من الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي (السلطان والوزير)؛ لأنه إذا “لم يكن في العصر نبي فالعلماء [هم] ورثة الشريعة، والقائمون في إنهائها مقام الأنبياء”، ولذلك “إذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون [هم] العلماء، والسلطان نجدتهم وشوكتهم وقوتهم”.

وعلى القوى الجديدة السلاجقة ورموزها السياسية والعلماء أن يعقدوا هذه الشراكة، وأن يقبلوا بهذا الوضع “فعالم الزمان -في المقصود الذي نحاوله والغرض الذي نزاوله- كنبيّ الزمان، والسلطان مع العالم كمَلِك في زمان النبي، مأمور بالانتهاء إلى ما ينهيه إليه النبي، وأن صاحب الاستبداد لا يأمن الحيد عن سنن السداد، ومن وفق للاستمداد من علوم العلماء كان حريا بالاستداد (= التوفيق)، ولزوم طريق الاقتصاد”.

يبدو كتاب ‘الغياثي‘ استشرافيا في هذا المجال؛ حيث بدأ المنحى التركيبي المولِّف بين المذاهب الأصولية العقائدية والفروعية الفقهية والأخلاقية التصوفية، فباتت الأشعرية عابرة للمذاهب بل وصوفية، ثم تبلور ذلك في قوى اجتماعية كبرى خلال القرن الخامس لا سيما مع شبكات المدارس ومؤسسات الوقف، التي جعلت العصر الوسيط هو عصر السلطة العلمائية.

فقد رأى الجويني وجوب احترام السلطة التنفيذية لحدودها حاصرا “نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا”؛ ولذلك فالسلطان لا علاقة له بمجتمع العلماء واختلافاتهم الفقهية “فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل الأحكام”، بل يجب عليه أن “يقرّ كل إمام ومتبعيه على مذهبهم، ولا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم”.

وتأسيسا لهذا المبدأ الصارم في الفصل بين السلطة والمعرفة؛ يذكّر الجويني بتجربة الخليفة المأمون (ت 218هـ/833م) المريرة، حينما تدخل منحازا لرأي فرقة المعتزلة فحاول فرضه بقوة السلطة على باقي المذاهب والفرق، “وقد اتفق للمأمون -وكان من أمجد الخلفاء وأقصدهم- خطة ظهرت هفوته فيها، وعسر على من بعده تلافيها”. لكن الجويني -في نفس الوقت- يوجب على الدولة أن تلتزم بحماية المذهب السني -باعتباره مذهب الجمهور الأغلب- دون أن تفرضه على أتباع المذاهب الأخرى.

بل إنه يخاطب الوزير نظام الملك قائلا إن جوهر السلطة الحقيقية هو في يد الفقهاء دون سواهم باعتبار صلاحياتهم التشريعية، التي تضفي المشروعية على تصرفات السلطة التنفيذية “فكم من أمر تقضي العقول بأنه الصواب في حكم الإيالة والسياسة والشرع وارد بتحريمه”. ويقول: “مما ألقيه إلى المجلس السامي (= الوزير نظام الملك): وجوب مراجعة العلماء فيما يأتي ويذر، فإنهم قدوة الأحكام وأعلام الإسلام، وورثة النبوة، وقادة الأمة، وسادة الملة…، وهم على الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقا”.

تأثيرات لاحقة

لعل أعظم المتأثرين بأطروحات الجويني في الفقه السياسي هو تقي الدين ابن تيمية وابن خلدون؛ فالأول هو صاحب كتاب ‘السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية‘ (يلاحَظ أننا نجد عند الجويني تعبير “استصلاح الراعي والرعية”) الذي تُعدّ فكرة تأليفه قريبة من فكرة ‘الغياثي‘، إذ ينظّر لكيفية تقنين وضع القوة والشجاعة المتمثلة في الطبقة الحاكمة الجديدة حينها (المماليك)، وفي نفس الوقت يتم توجيهها نحو الإصلاح السياسي والمجتمعي.

وتحقيق الأمرين معناه القبول بالواقع المملوكي وأصحابه ذوي الأمجاد العسكرية، طالما أن هذا الواقع سيعمل على إصلاح نفسه وإصلاح المجتمع، وسيرضى بأن يكون العلماء شركاء في السلطة ما دام “أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء”. ثم إن هذا الكتاب لم يبحث فكرة قرشية السلطة التي أسقطها الجويني، بل كان جلُّ مضمونه يتحدث عن سلطة الأمر الواقع لا عن الخلافة.

وبالنسبة لابن خلدون؛ فإن تأثير الجويني فيه يبدو ظاهرا في نمط استبصاره لتحولات السلطة ملاحِظا انتقال عصبية الدولة والحكم من العرب إلى العجم، الذين هم السلاجقة في عهد الجويني ولمماليك في عصره هو. ولذلك عقد ابن خلدون فصلا في تاريخه الكبير ‘العِبَر‘ عنونه بـ”الخبر عن دولة الترك (= المماليك) القائمين بالدولة العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب ولهذا العهد ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم”، مؤكدا أن لهم “الفضل والمزية بما خصهم الله من ضخامة الملك وشرف الولاية بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين”.

كما يظهر التأثر في توصيف مصدر شرعية نظام الخلافة القائم حينها؛ فعندما يحكم الجويني بأن “الخلافة بعد مُنْقَرَضِ [الخلفاء] الأربعة الراشدين شابتها شوائب الاستيلاء والاستعلاء، وأضحى الحق المحض في الإمامة مرفوضا، وصارت الإمامة مُلْكاً عضوضا”؛ نجد ابن خلدون يقول -في ‘المقدمة‘- تابعا له: “قد رأيتَ كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة..، ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا اسمها، وصار الأمر ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها”.

وكذلك شرط القرشية؛ فالجويني قال إن اشتراطها في الخليفة ليس بالنص وإنما “الإجماع.. هو المعتمَد.. في اعتباره”، وبرر ذلك بأسباب واقعية وباستمرارية جعلته تقليدا تاريخيا؛ فقال: “فالوجه في إثبات ما نحاوله في ذلك (= شرط القرشية) أن الماضين ما زالوا بايحين (= مصرحين) باختصاص هذا المنصب بقريش، ولم يتشوّف قطُّ أحد من غير قريش إلى الإمامة”، ولذا “فإن النسب ثبت اشتراطه تشريفا لشجرة رسول الله (ص) [فقط]؛ إذ لا يتوقف شيء من مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى نسب”.

وموافقةً للجويني في ذلك؛ يقول ابن خلدون -في ‘المقدمة‘- مبينا مستند القول باشتراط القرشية في الخليفة: “وأما النسب القرشي فلإجماع الصحابة يوم السقيفة”، ثم جاء بنفس المبرر الواقعي: “وذلك أن قريشا كانوا عصبةَ مُضَرَ وأصلهم وأهل الغلب منهم.. والشرف؛ فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم، فلو جُعل الأمر في سواهم لتُوُقِّع افتراق الكلمة”.

بل إن مفهوم العصبية الخلدوني هذا كان الجويني سابقا إلى تقريره وربط نجاح الدعوات الدينية بوجوده، على نحو ما فعل ابن خلدون لاحقا في ‘المقدمة‘؛ يقول الجويني: “وما ابتعث الله نبيا في الأمم السالفة حتى أيّده وعضده بسلطان ذي عُدّة ونجدة، ومن الرسل -عليهم السلام- من اجتمعت له النبوة.. والقوة…؛ ولما اختتم الله الرسالة في العالم بسيد ولد آدم أيده بالحجة البيضاء..، وشد بالسيف أزره..، وجعله إمام الدين والدنيا”. وهكذا نجد أن الجويني -رحمه الله- لم يكن مجرد فقيه، بل كان منهجا في العبقرية والألمعية يمشي على الأرض!

(المصدر: الجزيرة)