امتدت 85 سنة وقادها صحابة وتابعون ودعمها مالك وأبو حنيفة.. تعرف على ثورات المحدّثين لإسقاط أنظمة الطغيان

بقلم براء نزار ريان

لا يكادُ المثقف المعاصر يعرف عمن ينتسب إلى “أهل الحديث” من المعاصرين إلا الاستكانة للسلاطين، والتسليم لأمرهم والفُتيا على رغبتهم، وتحريم معارضتهم ولو بالقول، بل والتبليغ عن معارضيهم للحاكم حتى يسجنهم وينكّل بهم. فهل كان أهل الحديث الحقيقيون -الذين ينتسب إليهم هؤلاء- على مثل مذهبهم في “مجاملة” الحكام ومداهنتهم وإن ظلموا وفجروا وارتكبوا الفاحشة “على الهواء مباشرة نصف ساعةٍ يوميًّا”؛ كما زعم الزاعمُ منهم في تسجيل منشور؟

عوامل مؤطرة

والحقُّ أن السلف لم يكونوا على مذهب واحد في التعامل مع الحاكم الظالم؛ إذ اختلف الأقدمون في حكم الخروج عليه بـ”السيف”، ثمّ رأى أكثرهم تحريم الخروج المسلّح عليه، دون أن يتخلّوا عن وجوب إنكار منكره ومعارضة ظلمه بغير القتال. ولأهل الحديث خاصّة تاريخٌ عريقٌ في المعارضة السياسيّة للحكام، سنحاولُ -في هذه المقالة- عرض طرف منها، مع كلمة في فهم الأسباب الموضوعية التي جعلت المتقدمين من “أهل الحديث” على مسافةٍ من أصحاب السلطة، أو على يسارهم إن صحّ التعبير.

وأوّلُ عاملٍ يمكن أن يُذكر في تأسيس بُعد المحدّثين عن السلطان هو مبدأ “النقد” الذي قامت عليه أصولُ علم الحديث، فعلمُ الحديث نقديٌّ وغايتُه كما ذكروا في كتب مصطلح الحديث: “تمييز الصحيح من السقيم من الحديث”، وهذا لا يتأتى إلا لمن تحلّى بروحٍ نقديّة عالية، تتناولُ الرجال والأسانيد والمتون، فتتجاوز الأدبيات الإسلامية التقليدية في ذمّ الغيبة وغضّ الطرف عن المعايب إلى وجوب تبيان أحوال الرواة؛ وهذا ينمّي في قلب المشتغل به المَلَكَة النقدية الفطرية، ويورثه جرأة على الصدع بالحقّ المُرّ أمام المخطئين.

وربما كان من أسباب بُعد المحدّث عن السلطان كذلك أنهم كانوا يرون في القرب منه طعنًا في العدالة، التي هي الشرطُ الأول من شروط توثيق الراوي، فالقريبُ من السلطان ينتفعُ بماله المشبوه، ويُخشى عليه من آثار ذلك المال، ولذلك فإن كتب الجرح والتعديل طافحةٌ بذمّ من أخذ “جوائز السلطان”، ومن تقرّب منه أو دخل في شيء من “عمل السلطان”، حتى رووا أن الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) كان لا يصلّي خلف عمه إسحق بن حنبل ولا يكلمه هو ولا ابنيْه لأنهم أخذوا جائزة السلطان.

ومن الأسباب المحتملة لجفاء المحدّث الطبيعي للسلطان عيشُه مع ميراث النبوة؛ فهو يتأملُ سيرةَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، و”الخلفاء الراشدين المهديين” من بعده، ويرى بُعد الشقّة بينها وبين صورة أمراء عصره الظلمة الفَسَدة اللاهين، فتكون الصورة الناصعة الحاضرة في قلبه وحديثه تذكيرًا دائمًا بقبح سلاطين زمانه.

المسجد النبوي كان مقر قيادة ثورة أهل المدينة من الصحابة والتابعين الرامية لتغيير حكم بني أمية في دمشق (مواقع التواصل الاجتماعي)

المسجد النبوي كان مقر قيادة ثورة أهل المدينة من الصحابة والتابعين الرامية لتغيير حكم بني أمية في دمشق (مواقع التواصل الاجتماعي)معارضة مبكّرة

من النماذج المبكرة لجنوح حمَلَة الحديث إلى انتقاد السلطة السياسية ما سجلته تراجم محدّثي الصحابة من صدعهم بكلمة الحق بين أيدي الحكام، كلما رأوا منهم انحرافا عن جادة الطريق التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعرض هنا لصور منها مبتعدين عن الدخول في أحداث ما عُرف بـ”الفتنة الكُبرى” بين الصحابة أواخر عهد عثمان بن عفان (ت 35هـ).

فقد عُرف أبو ذر الغفاري (ت 32هـ) –الذي بلغت أحاديثه في مسند الإمام أحمد نحوًا من ثلاثمئة- بأنه صاحب أشهر معارضةٍ سياسية بين الصحابة قبل وقوع الفتنة الكُبرى، وذلك بانتقاده لموقف عثمان بن عفان وواليه على الشام معاوية بن أبي سفيان (ت 60هـ) من مسألة كنز الذهب والفضة؛ إذ أخرج الإمام البخاريّ (ت 256هـ) في الصحيح بإسناده عن زيد بن وهب (ت 96هـ)، قال:

مررتُ بالرَّبَذة (= موضع شرق المدينة المنورة بنحو 200 كلم) فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: “كنت بالشأم، فاختلفتُ أنا ومعاوية في [قوله تعالى]: «الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله» [التوبة: 34]. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إليَّ عثمان: أن اقدُم المدينة فقدمتُها، فكثُر عليّ الناسُ حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحَّيتَ فكنتَ قريبًا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمّروا عليّ حبشيًّا لسمعتُ وأطعت”.

وقد حصل موقفٌ شبيهٌ بهذا بين الصحابيّ الزاهد المشهور أبي الدرداء (ت 32هـ)؛ إذا اختلف هو ومعاوية في بيعٍ من البيوع، فذكر حديثًا سمعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال مُحتجًّا: “من يعذرني من معاوية! أنا أُخبرُه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويُخبرُني عن رأيه، لا أُساكنُك بأرضٍ أنت بها”.

وأما أبو هريرة (ت 59هـ) الذي هو أكثر الصحابة حديثًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان على عكس ما يُشيعه متأخرو الشيعة وغيرهم من أنه كان مداهنًا لبني أميّة، وألمح كثيرًا إلى اعتراضه على حكمهم وعدم رضاه عنه، لكنه لم يصرّح لخوفه على نفسه من بطش سلطتهم، رغم أنه صار أجرأ وأصرح في آخر عهد معاوية. فقد روى البخاريّ بإسناده إلى أبي هريرة أنه قال: “حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءيْن: فأما أحدهما فبثثتُه، وأما الآخرُ فلو بثثتُه قُطعَ هذا البُلعوم”.

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ (ت 852هـ) شارحًا الحديث السابق: “وحمل العلماءُ الوعاءَ الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يُصرّحُ به خوفًا على نفسه منهم، كقوله: «أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان»، يشيرُ إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة”.

ظلت المساجد مراكز لحشد المشاركين في الثورات التي قادها المحدثون في صدر الإسلام (الجزيرة)

ظلت المساجد مراكز لحشد المشاركين في الثورات التي قادها المحدثون في صدر الإسلام (الجزيرة)ثورات الصحابة

وقد بلغت مواقفُ الصحابة المعارضة للسلطة غايتَها بحادثة خروجُ الحسين بن عليّ –وهو صحابي جليل وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم- على يزيد بن معاوية سنة 61هـ، فافتتح بذلك سلسلة من الثورات المسلحة قادها العلماء وكانوا وقودها، وامتدت -على موجات متعاقبة وإن كانت متباعدة أحيانا- نحو 85 عاما ما بين سنتيْ 61هـ و145هـ، ولم يحُلْ فشل إحداها دون اندلاع أخرى تليها ولو بعد سنين.

فبعد ثورة الحسين؛ جاءت ثورة الصحابيّ سليمان بن صُرَد الخزاعي -وله أحاديثُ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم- الذي قاد “جيش التوابين” من العراق لمقاومة ظلم بني أمية سنة 64هـ، وبلغ عدد قواته أربعة آلاف مقاتل. وكذلك مجابهة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام (ت 73هـ) لعبد الملك بن مروان (ت 86هـ) وواليه الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 95هـ)؛ وغيرها من الأحداث والثورات العظيمة التي أخذت اهتمامًا كبيرًا من المؤرّخين والباحثين.

على أن كبرى الثورات الساعية لتغيير الحكم بالقوة في عهد الصحابة كانت ثورة أهل المدينة –وهي عاصمة أهل الحديث- سنة 63هـ على يزيد بن معاوية، الذي قال عنه الإمام الذهبي (ت 749هـ): “وخرج عليه غير واحد -بعد الحسين- كأهل المدينة قاموا لله”.

وتسمى هذه الثورة “ثورة الحَرَّة” وكانت بقيادة كل من عبد الله بن مطيع العدوي أميرا على المهاجرين، وعبد الله بن حنظلة الأنصاري أميرا على الأنصار، وذلك بعد أن شهد وفد منهم برئاسة ابن مطيع على يزيد بأنه “يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب” (‘البداية والنهاية‘ لابن كثير ت 774هـ).

وهكذا خلع أهل المدينة بيعة يزيد وبايعوا عبد الله بن مطيع عند منبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجعل مسجدَه مقرّه، وخرج معه أكثر أهل المدينة لقتال جيش يزيد القادم من الشام؛ فقد نقل ابن كثير عن الإمام ابن شهاب الزهري (ت 124هـ) أنه سُئل عن عدد “القتلى يوم الحرة [فـ]قال: سبعمئة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي، وممن لا أعرف من حُرّ وعبْد وغيرهم عشرة آلاف”.

وبسبب فظائع وقعة الحرّة ساءت علاقة محدّث المدينة وإمامها سعيد بن المسيّب (ت 94هـ) ببني أميّة، وكانت له مواقف شجاعة في انتقاد حكمهم دفع ثمنها ضربًا حتى قارب الموت.

وكان من محدّثي مشاهير قادة ثورة أهل المدينة الذين قتلوا في أحداثها: معقل بن سنان الأشجعي الذي قال عنه الذهبي: “له صحبة ورواية، حمل لواء أشجع يوم الفتح…، وفد على يزيد [بن معاوية] فرأى منه أمورا منكرة، فسار إلى المدينة وخلع يزيد وكان من كبار أهل الحرة”.

ومنهم عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري الذي ذكر الإمام أبو نعيم الأصبهاني (ت 430هـ) أنه “شهد بدرا”، وأفاد الذهبي بأنه “صاحب حديث الوضوء”. وكذلك مسروق بن الأجدع الهمداني الذي ترجم له ابن سعد (ت 230هـ) في كتابه ‘الطبقات‘، وقال إن “له أحاديث صالحة”، ووصفه الذهبي بـ”الإمام القدوة العلَم”.

علماء الحديث أصلوا لثوراتهم على الحكام بوجوب تغيير ما هم عليه من ظلم وإهمال لمصالح الرعية (الجزيرة)

علماء الحديث أصلوا لثوراتهم على الحكام بوجوب تغيير ما هم عليه من ظلم وإهمال لمصالح الرعية (الجزيرة)أما زمن التابعين فهو زمنُ المحدّثين الثوار بلا منازع؛ فقد كانت فيه ثورة أهل الحديث الكُبرى التي عُرفت بـ”ثورة القـُـــرّاء”، ومصطلح “القراء” حينها كان يطلق على علماء الشرع مطلقا، إذ لم تكن تخصصات الفقه والإقراء والتحديث قد تمايزت آنذاك حقولا منفصلة، ولذلك كان أكثر المشاركين فيها محدّثين وفقهاء ومقرئين.

وعن أسباب ثورة هؤلاء العلماء يقول الإمام الذهبيّ في كتابه ‘سير أعلام النبلاء‘: “وقام معه (= ابن الأشعث) علماءُ وصلحاءُ لله تعالى لِمَا انتهك الحجاجُ من إماتة وقت الصلاة، ولجوره وجبروته”. ويحدد المؤرخ المحدِّث خليفة بن خياط (ت 240هـ) عددَ العلماء في هذا الجيش بقوله -رواية عن التابعي مالك بن دينار (ت 127هـ)- إنه “خرج مع ابن الأشعث خمسمئة من القرّاء كلهم يرون القتال”.

سيطر العلماء الثوار على البصرة والكوفة، وطردوا منهما الإدارة الأموية بزعامة الحجاج وكادوا أن ينتزعوا منه العراق بأجمعه، بعد أن زلزلوا الحُكم الأمويّ زلزالًا عظيمًا عبر سلسلة من المعارك كانت فيها “الدائرة (= الغلبة) لأهل العراق على أهل الشام في أكثر الأيام”؛ كما ذكر ابن كثير.

ومن مشاهير أئمة المحدّثين الذين خرجوا في ثورة ابن الأشعث: الصحابيّ الجليل أنسُ بن مالك (ت 93هـ) الذي يُعدّ في الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد خرج مع جُملة علماء ومحدثي التابعين الذين ثاروا مع ابن الأشعث، وكان عمره قد جاوز التسعين.

وكان ضمن الثائرين أيضا ابنه النّضر بن أنس وهو الآخر من أهل الحديث؛ ومنهم محمّد بن سعد بن أبي وقاص ابن الصحابيّ المشهور، وقد روى له البخاريّ ومسلم وأكثرُ المصنّفين في الحديث. وقال فيه الذهبيّ: “الإمام الثقة…، روى جُملة صالحة من العلم، ثم كان ممن قام على الحجاج مع ابن الأشعث، فأُسِر يوم [معركة] دير الجماجم فقتله الحجاج”.

ومنهم أبو عبيدة ابن الصحابيّ المشهور عبد الله بن مسعود؛ ومجاهد بن جبر (ت 104هـ) شيخ القراء وإمام المفسرين والمحدثين؛ والإمام الكبير عمرو بن دينار (ت 126هـ) “شيخُ الحَرم في زمانه”؛ والقاضي عامر بن شراحيل الشَّعبي (ت 106هـ)؛ والفقيه المشهور الحافظ المحدّث عبد الرحمن ابن أبي ليلى؛ ومنهم الإمام الكبير الصادع بالحقّ سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج لاحقا سنة 95هـ في قصة مشهورة. وكلّ من له علاقةٌ بالحديث وكتب الحديث يعرفُ وزن هذه الأسماء في طبقات أعلام الحديث.

وما من هؤلاء أحدٌ إلا روى له أصحاب الكتب الستة (البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) وغيرهم من مصنفي الحديث، وأحاديثهم مستفيضةٌ فيها، وأسماؤهم تلمعُ في سلاسل الذهب من الأسانيد، مذكِّرة بهم وبفقههم وببسالتهم، وأكثرُهم قضوا شهداء في هذه الثورة على الظلم.

من صور استبسالهم في معارك الثورة مقولة قائد “القرّاء” في الميدان جَبَلَة بن زَحْرٍ الجعفي التي رواها عنه الإمام ابن كثير: “أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منكم؛ فقاتلوا عن دينكم ودنياكم. وقال سعيد بن جبير نحو ذلك، وقال الشعبي: قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة”، ويتضح من هذا أن دوافع منازلة الطغيان السياسي وإزالة الحيف الاجتماعي كانت المحرك الأساسي لهؤلاء العلماء المحدثين في ثوراتهم التي أوقدوا نارها وخاضوا غمارها.

وقد كانت موقعة دير الجماجم سنة 83هـ خاتمة سلسلة معارك طويلة بدأت عام 81هـ وقيل إنّها جاوزت ثمانين موقعة، وكان النصرُ في أغلبها حليفا لجيش القرّاء وابن الأشعث، حتى هُزموا الهزيمة الحاسمة في دير الجماجم فانتهت بذلك ثورتُهم.

مئات العلماء من المحدثين والفقهاء غادروا حلقات العلم في المساجد إلى ميادين الثورة مرجحين أولوية التصدي لمظالم السلطة بالقوة المسلحة (الجزيرة)

مئات العلماء من المحدثين والفقهاء غادروا حلقات العلم في المساجد إلى ميادين الثورة مرجحين أولوية التصدي لمظالم السلطة بالقوة المسلحة (الجزيرة)دعم للثورات

يكاد يكون زمن طبقة كبار التابعين مرحلةً فاصلةً في الموقف السنّي العام من الظلم والثورة المسلحة عليه، إذ عصفت هزيمةُ “القُرّاء” على يد الحجاج في “دير الجماجم” بجدوى مجابهة الظلم بالسيف، وراجت بعدها فتاوى تحرّم الخروج على أئمة الجور، وانتشر مذهب “الجبريّة” وعقيدة “الإرجاء”، كانتكاسةٍ وتراجع فرضته الهزيمةُ المُرّة.

ورغم ما حلّ بفكرة المقاومة المسلحة بعد الهزائم المنكرة المتتالية للثورات التي أيّدها العلماء؛ فقد بقي مبدأ المعارضة السياسية للحكام حاضرًا عملًا بفريضة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وأخذًا بعزيمة “الصدع بكلمة الحق بين يديْ إمام جائر”، حتى عند مَن اختار مسالمة الحكام وكرِه منابذتهم، كما يُعلم ذلك من مواقف الإمام ابن شهاب الزهريّ –وهو إمام أهل الحديث في زمانه- الذي تصالح مع الأمويين رغم تاريخ عائلته المعادي لهم.

وهكذا؛ فإنّ الأمور –منذ أواخر عهد التابعين- كانت تسيرُ شيئًا فشيئًا إلى الاكتفاء بالمعارضة السياسية “السلمية” -إن صحّ التعبير- دون الثورة المسلّحة؛ غير أن جماعةً من أهل الفقه والحديث كأنهم ظلّوا على الرأي الأول.

فقد وقف الإمام أبو حنيفة النعمان (ت 150هـ) –مؤسس المذهب الحنفي وصاحب “مسند أبي حنيفة”- مع ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -الذي يُنسب إليه المذهب الزيدي الفقهي- في الكوفة سنة 122هـ ضدّ الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (ت 125هـ)، لأن زيداً “كانت بيعته التي يبايع عليها الناس: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجهاد الظالمين، والدفاع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين…؛ فبايعه خمسة عشر ألفاً وقيل: أربعون ألفاً” (الكامل لابن الأثير ت 630هـ).

وبعد فشل ثورة زيد؛ ساند أبو حنيفة ثورة الإمام المحدّث (خرّجت روايتَه سننُ أبي داود والترمذي والنسائي) محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بـ”النفس الزكيّة” على حكم المنصور العباسي (ت 158هـ) سنة 145هـ.

وقد ذكروا في “مسند أبي حنيفة” أنه روى عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه”. وضُرب أبو حنيفة غير مرّة على أن يتولّى القضاء فما رضي، ويقال إنه مات بسُمّ دسّه له المنصور انتقاما من معارضته له ورفضه تولي المناصب في سلطته!

أما الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ) –وهو صاحبُ المذهب المالكي ومصنّف ‘الموطّأ‘ إحدى أمهات مدونات الحديث- فقد أيّد ثورة “النفس الزكية” وكان يُحدّث بحديث: “لا طلاق لمُكرَه”، وهو يلمّح بذلك إلى أن الناس أكْرِهوا على بيعة المنصور العباسي بجعلهم يقسمون بالطلاق على ألا يخلعوا بيعته، والبيعة بالإكراه باطلة وبالتالي لهم الحق في أن يبايعوا “النفس الزكية” مختارين إن شاؤوا.

وقد اعتقل والي المدينة مالكاً بسبب ذلك وأمر بضربه حتى انخلعت كتفُه وحُمل مغشيا عليه، لكنه رفض التراجع عن موقفه وقال في ذلك مقولته التي سجلها التاريخ في وجوب معارضة العلماء للسلطة إذا انحرفت: “ضُربت فيما ضُرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر (ت 130هـ) وربيعة [بن عبد الرحمن (ت 136هـ)]، ولا خير فيمن لا يُؤذَى في هذا الأمر”؛ وفقا لما رواه الذهبي في كتابه ‘تاريخ الإسلام للذهبي‘.

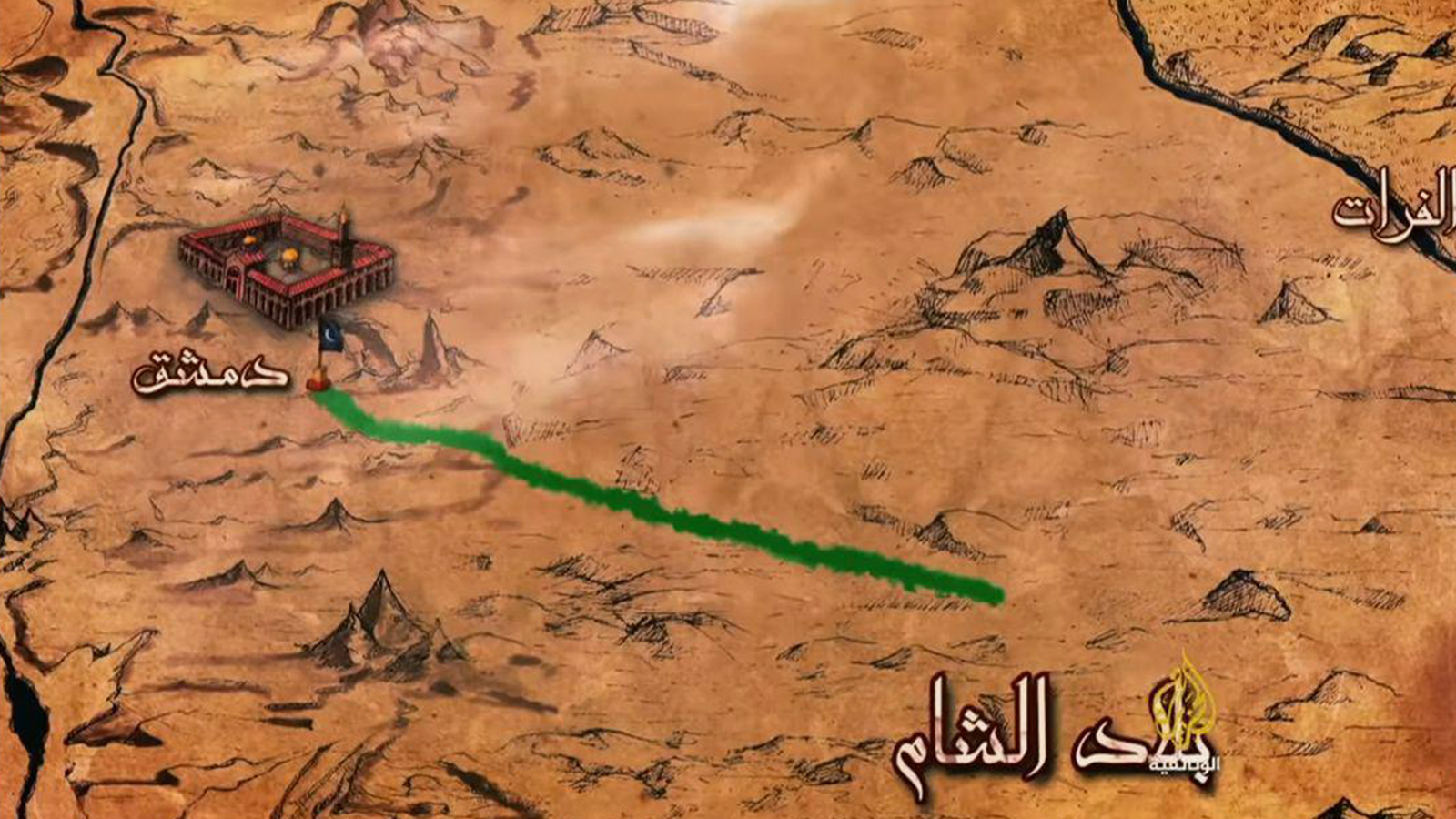

معظم ثورات المحدثين انطلقت من العراق باتجاه مركز حكم الأمويين في الشام (الجزيرة)

معظم ثورات المحدثين انطلقت من العراق باتجاه مركز حكم الأمويين في الشام (الجزيرة)آراء ثورية

وأما الإمام الشافعيّ (ت 204هـ) -وهو صاحب المذهب الشافعي وقد جُمع له “مسند الشافعي” من الأحاديث الواردة في بعض كتبه- فتُجمعُ مصادرُ الشافعيّة على أنّ الخليفة الرشيد العباسي (ت 193هـ) أرسل إليه يطلبه من اليمن حوالي سنة 184هـ، وحبَسه وهمّ بأن يفتك به بسبب وشايةٍ من بعضهم تقول إنه كان يخطط للثورة على الرشيد انطلاقا من اليمن.

ولا عجب أن ينقُم أيُّ سُلطان على الشافعي؛ فقد كانت آراؤه الفقهية السياسية بالغة التحرر، تكفلُ المعارضة السياسية السلمية لأي شخص مهما كان حتى يمتنع أصحابها بالسلاح ويقاتلوا، وإن حملوا السلاح طلبًا لمظلمةٍ بيّنة فإنّ الشافعيّ يرى ردّ مظلمتهم لا قتالهم، ولا يُقاتلون إلا إذا قاتلوا ظُلمًا وعدوانًا، فإن تركوا القتال –لأي سبب- فلا يحلُّ قتالهم.

وقد اشترط لقتلهم شروطًا عسيرة بأن يكونوا “مقبلين ممتنعين مريدين (يعني للقتال) فمتى زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي أبيح بها قتالهم”. وقد أجاز شهادة من عُرف بالصدق منهم، وحكم لهم بنصيبهم في بيت المال، فلم يُهدِر شيئًا من حقوقهم المادية ولا المعنوية، متأسيًا بعليّ بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز (ت 101هـ) كما روى عنهم (كتاب ‘الأم‘ للشافعي).

وهكذا فكأن أهل العلم –وخاصّة في المائة الأولى- كانوا يرون الثورة المسلّحة أوّلًا، ثم تفرّقوا بعد ذلك –في المائة الثانية- بين مؤيّد للخروج المسلّح ومكتفٍ بالمعارضة السلمية (كلمة الحق)، ولم يظهر فيهم من يدعو إلى موالاة الحكام الظلمة ومناصرتهم والدفاع عن أخطائهم وتبريرها، ولا من يبيح دماء المعارضين حتى وإن كانوا على غلط وضلال.

بل إنّ أكثرهم ظلّ على تحفظه وتوجّسه من أي علاقةٍ مع الحكام، ويُحّذرون من قربه، فيوصي بعضهم بعضًا قائلا: “لا تدخل على السلطان، وإن قلتَ: آمرُه بطاعة الله”، وذلك خشية أن يفتنهم بسيفه وذهبه. وكانوا يقولون “ما أقبح بالعالم أن يأتي الأمراء”، وما أحسن ألا “يتلطّخ بشيء من أمر السلطان”، ويحبون للعالم أن “لا يقبل جوائز السلطان” لأنّ ماله مشبوه ومظنّة فساد.

وقد ترك بعضُ أئمة العلماء والمحدّثين أحاديثَ أناسٍ من مشاهير الثقات لأنهم دخلوا في شيء من “عمل السلطان”، وأخذوا على سفيان بن عيينة -وهو من هو في الإمامة في الحديث- أنه “تلطّخ بالسلطان”.

رغم أن جمهور المحدثين ولوا ظهورهم للثورة المسلحة بعد فشل الثورات الأولى فقد ظلوا متمسكين بالإنكار السياسي القولي لمظالم السلاطين (الجزيرة)

رغم أن جمهور المحدثين ولوا ظهورهم للثورة المسلحة بعد فشل الثورات الأولى فقد ظلوا متمسكين بالإنكار السياسي القولي لمظالم السلاطين (الجزيرة)محنة وثبات

أما المائة الثالثة -وهي العصر الذهبيّ للسنّة جمعاً وتنقيحاً وتدويناً- فقد شهدت صفحة خالدةً من تاريخ أهل الحديث في مواجهة السلطان، إذ تزعّموا ركب المعارضين وحملوا لواء المُنكِرين، بسبب اعتناق الخلفاء العباسيين مذهب المعتزلة ومحاولتهم حملهم الناس عليه بقوة السلطة، وخصوصًا قولهم في القرآن “إنه مخلوق”، وذلك فيما عُرف بـ”فتنة خلق القرآن” أو “محنة خلق القرآن”، التي كان عنوان مواجهة المحدثين لها إمام أهل الحديث في زمانه أحمد بن حنبل.

وكانت المحنة ابتدأت زمن المأمون (ت 218هـ)، واشتدّت زمن المعتصم (ت 227هـ) ثم أيام الواثق (ت 232هـ)، وانتهت بداية عهد المتوكّل (ت 247هـ). والعجيبُ أن من تصدّر اضطهاد أهل الحديث في ذلك الوقت هم المعتزلة، وهم الذين كانوا تعرّضوا لاضطهاد على الرأي بلغ حدّ القتل قبل عقود يسيرة من ذلك، بتأييد ومباركةٍ من بعض المحدّثين!

فإذا جعلنا المحدّثين مكان ما يُسمّى “تيار الإسلام السياسي” اليوم، والمعتزلة مكان ما يُسمّى “التيار المدني” مع التنبه للفرق الكبير بينهما المتمثل في اعتناق المعتزلة للمرجعية الشرعية الإسلامية؛ فكم ستظهر المقارنة مُرّة وصادقةً وهزليّة، حين نرى السلطة منذ ذاك الزمن تُقرّب هؤلاء مرة وتذبح الآخرين، ثم تأتي سلطة أخرى، أو السلطة ذاتُها فتقرّب مُضطهَدي الأمس وتذبحُ مخالفيهم!

وقع الاضطهادُ على “أهل الحديث” إذن، وسيقوا بالسلاسل حتى مات بعضُهم فيها، وصمد الإمام أحمد صموده المشهود، ورُويت في تلك المحنة قصص عظيمة، منها قصّة وفاة الإمام البويطيّ تلميذ الإمام الشافعيّ الذي أخِذ من مصر إلى العراق مقيدا بسلاسل الحديد فسُجن هناك حتى مات، ولكنه قبل أن يموت ترك لنا كلمته الخالدة: “والله لأموتنّ في حديدي هذا، حتى يأتي من بعدي قومٌ يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قومٌ في حديدهم”!

وقصصُ “محنة خلق القرآن” تطول خاصّة أنها جرت على المحدّثين؛ غير أنّ قصّة منها تستحقُّ التأمل والنظر، وهي قصّة أحمد بن نصر الخُزاعي (ت 231هـ) الذي وصفه الذهبي بأنه “الإمام الكبير الشهيد”. فقد أسس الخُزاعيّ حركةً سياسية سرية مسلحة بتمويلٍ من بعض أنصاره، وكانت تحضّر للثورة على الخليفة العباسي الواثق، فكُشف أمرُها وأُخذ الخزاعي وقُتل بين يديْ الواثق، بل يقال إنه هو من قتله بيده!!

والمهمُّ في قضية الخزاعي هو موقفُ أهل الحديث منه؛ فرغم أن معظمهم لم ير الثورة الشاملة على السلطان، فإنّهم حمدوا موقفه وعظّموا تضحيته، فقال فيه أحمد بن حنبل: “رحمه الله، ما كان أسخاه! لقد جاد بنفسه”، وأما إمام علماء الجرح والتعديل يحيى بن معين فكان يترحم عليه ويقول: “ختم الله له بالشهادة”.

فكأنّ أهل الحديث في المائة الهجرية الأولى كانوا ثوّارًا مسلّحين؛ ثم في المائة الثانية صاروا مترددين بين الثورة المسلّحة والمعارضة السلمية؛ ثم استمرّوا على هذا التردد في المائة الثالثة، مع ميلٍ أكبر نحو المعارضة السلميّة وترك التغيير بالسلاح.

والذي أراه أن غلبة مذهب مَن رأى ترك السلاح في مواجهة قوة السلطان منطقيٌّ جدًا بعد تجارب الثورات الفاشلة المُرّة؛ لكنّ غير المنطقيّ هو أن يتحوّل “أهلُ الحديث” إلى تأييد السلطان وموالاته والدفاع عنه وعن أفعاله، وإن جار وظلم وفعل ما فعل. ويبقى تاريخ “أهل الحديث” السابقين مع السلاطين شاهدا على الهوّة العميقة بينهم وبين كثير ممن ينتسبُ إليهم من المعاصرين.

(المصدر: الجزيرة)