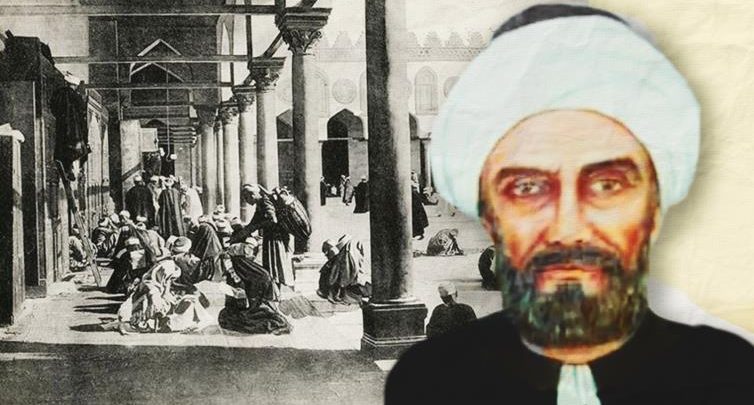

الشيخ حسن العطار.. ماذا تعرف عن شيخ الأزهر المغربي وأول من دعا للتجديد؟

إعداد محمد شعبان أيوب

“مَن تأمّل ما سطرناه وما ذُكر من التصدي لتراجم الأئمة الأعلام؛ علم أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية والأحكام الدينية لهم اطلاع عظيم على غيرها من العلوم، وإحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى في كتب المخالفين في العقائد والفروع، ثم هم مع ذلك ما خلوا في تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار، ولطائف المحاضرات، وفيما انتهى إليه الحال في زمن وقعنا فيه، علِمَ أن نسبتنا إليهم كنسبة عامة زمانهم، فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئا عند أنفسنا، وليتنا وصلنا إلى هذه المرتبة”

(الشيخ حسن العطار منتقدا حال العلوم والمعارف في عصره)

يظن كثير من الناس أن النهضة الفكرية والثقافية الحديثة في العالم العربي، والتي انطلقت من مصر، كانت أول أمرها على يد الشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتلميذه النجيب رشيد رضا، لكن يجهل الكثيرون أن هذه المحاولات التي بدأت تؤتي ثمارها الفكرية والثقافية والتربوية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، كان قد سبقها محاولات جادة من بعض المثقفين والشيوخ النابهين الذين أدركوا ضرورة التجديد ومواكبة العصر قبل ذلك بنصف قرن.

كان ذلك العصر الذي أدرك معه بعض هؤلاء الشيوخ هذه الضرورة القصوى قد بدأ حين حطت الجيوش الفرنسية رحاها في القاهرة والدلتا والصعيد بقيادة نابليون ومينو وكليبر، تفتك بأهل مصر من خلال آلة عسكرية جبارة، وتُخضعهم للتحليل والفحص من خلال المعمل والمرسَم، فلا تطلق شاردة ولا واردة إلا ودوّنها علماء هذه الحملة بدقة وموضوعية لخدمة الأهداف الفرنسية التي كانت تأمل في البقاء والاستمرار.

وكان من هؤلاء الشيوخ النابهين الشيخ حسن العطار، المغربي الأصل المصري المولد والوفاة، فكيف أثّرت تلك الأحداث الملتهبة في الشيخ العطار؟ وما موقفه من الحملة الفرنسية وعلمائها؟ ولماذا آثر السفر والرحلة إلى الشام والأناضول والبلقان؟ ثم لماذا عيّنه محمـد علي باشا شيخا للأزهر في أخريات عمره؟ وكيف كان مشروع العطار للإصلاح والتجديد في عصره؟

وُلد الشيخ حسن العطار[1] سنة 1766م/1180هـ بالقاهرة لأسرة تعود أصولها إلى بلاد المغرب، وكان المغاربة في مصر العثمانية يُشكّلون جالية كبيرة العدد وصلت إلى حدود عشرة آلاف نسمة، وكان أبوه محمـد بن محمود يعمل عطّارا في قلب القاهرة المعزية، وقد حرص منذ تنشئته لابنه حسن على أن يتشرب منه صنعته، وأن يسير على دربه، في وقت كانت التجارة فيه أفضل المتاح رغم فقره، أمام بؤس الفلاحين والمزارعين في مصر ممن أرهقهم سوء الإدارة، وتقلبات المماليك، وضعف العثمانيين، وكثرة الإتاوة من الملتزمين، بيد أن حسن قد شُغف بحب القراءة والتعلم، فكان يشاهد أقرانه يذهبون إلى الأزهر لحفظ القرآن وطلب العلوم، فصار يُقلدهم، فأعانه والده على هذه الهمّة، والتقت الرغبة على الرغبة حتى كلِف الفتى بحضور حلقات مشايخ الأزهر الكبار في عصره، مثل الشيخ محمـد الأمير والشيخ محمد الصبّان.

سرعان ما أظهر العطار نبوغا في تحصيل العلوم في الجامع الأزهر في رواق المغاربة خاصة، وبجانب العلوم النقلية التي برع فيها مثل العقيدة والتفسير والفقه وأصوله والنحو والصرف والبلاغة والتاريخ وعلم الكلام، استهوته دراسة العلوم العقلية، فدرس الطب والفلك والرياضيات، فانفتحت أمامه آفاق رحبة واسعة، وأفادته هذه العلوم والشغف بها بفلسفة حرصت على التجديد والإبداع وعدم الجمود أمام أي تيار أو فكر وافد يمكن الإفادة منه.

ترقّى العطار في الأزهر، ونبغ بين أقرانه، وصار له حلقة وشأن، يقصده طلبة العلم، ويستفيد منه العلماء والمشايخ، وهو لا يزال شابا، على أن مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون سنة 1798م، وما صاحبها من ارتكاب مجازر في الإسكندرية والدلتا وهزيمة المماليك الساحقة تحت الأهرام، اضطر الكثيرين من مشايخ الأزهر ومنهم الشيخ العطار الذي كان في الثانية والثلاثين من عمره إلى الهرب صوب الصعيد، ليمكث فيه فترة من الزمن، حتى إذا أمن الحال في القاهرة، عاد الشيخ العطار إليها ليستكمل عمله في الجامع الأزهر[2].

كان العطار قارئا نهما، وكان إلى ذلك يُحسن الانتفاع بما يقرأ، حتى اشتهر عنه ذلك، وأوصله شغفه وحبه للقراءة والمطالعة إلى استكمال معرفة العلوم والفنون الغريبة، كما يقول أحد أصدقائه الشيخ محمـد شهاب: “إن الشيخ العطار كان آية في حدّة النظر وشدة الذكاء، ولقد كان يزورنا ليلا في بعض الأحيان فيتناول الكتاب الدقيق الخط الذي تتعسّر قراءتُه في وضح النهار، فيقرأ فيه على نور السراج وهو في موضعه، وربما استعار مني الكتاب في مجلدين فلا يلبث عنده الأسبوع أو الأسبوعين، ويُعيده إليّ وقد استوفى قراءته وكتب في طُرره (حواشيه) على كثير من مواضعه”[3].

وبسبب هذه الهمة، والتبحر في العلوم العربية والإسلامية والعقلية، فقد كانت حلقة الشيخ العطار بالأزهر تغص بالطلاب، بل كان العلماء يتركون حلقات غيره ويتكاثرون على حلقته استمتاعا بما لديه من غزير العلوم والمعارف، وفوق ذلك أعاد العطار تدريس بعض المؤلفات التي كان الدارسون في الأزهر قد هجروها لصعوبتها، يقول المؤرخ علي مبارك في “الخطط التوفيقية”: “وقد مضت مدة على تفسير البيضاوي لا يقرؤه أحد، فحضره كبار المشايخ، فكانوا إذا جلس (العطار) للدرس تركوا حلقتهم وقاموا إلى درسه”[4].

وفي دروسه وحلقاته ومجالس أسماره كان الشيخ العطار يدعو للبعد عن الجمود، والانفتاح على العلوم الاجتماعية الحديثة بجوار العلوم التقليدية، ولعل هذه الرؤية جعلته يتقرب من الحملة الفرنسية، ويتعرف على بعض علمائها الذين أرادوا تعلم اللغة العربية، فكان على الجانب الآخر يستفيد مما لديهم من علومهم ومعارفهم، ويرى أنها “كلها في العلوم الرياضية والأدبية، وأطلعوني على آلات فلكية وهندسية”، ويشير إلى اهتمام الفرنسيين الشديد بالفلسفة وكتبها، وحرصهم على اقتنائها، كما شاهد العطار معامل الفرنسيين ومصانعهم التي أقاموها في أثناء حملتهم[5]، ولا شك أن هذه التجربة أثّرت فيه، لا سيما مع تقدم الفرنسيين العسكري والعلمي الذي شاهده بنفسه.

ولعل ذلك هو ما دفعه لقراءة المؤلفات الأوروبية في بعض العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلى رأسها عِلْما التاريخ والجغرافيا، وكان وَلِعًا بهما إلى الغاية، فضلا عن علوم الهندسة والفيزياء وغيرها، وقد فتحت له اللغة التركية بجانب العربية الباب للاطلاع على عدد كبير من هذه المؤلفات، وهو يقول في ذلك:

“وقع في زمننا أن جُلبت كُتب من بلاد الإفرنج، وتُرجمت باللغة التركية والعربية، وفيها أعمال كثيرةٌ، وأفعال دقيقة اطلعنا على بعضها، وقد تتحوّل تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية والعلوم الطبيعية من القوة إلى الفعل، وتكلّموا في الصناعات الحربية والآلات النارية، ومهّدوا فيها قواعد وأصولا حتى صار ذلك علما مُستقلا مُدوّنا في الكُتب، وفرّعوه إلى فروع كثيرة، ومن سمت به همّته إلى الاطلاع على غرائب المؤلفات، وعجائب المصنفات، انكشفت له حقائق كثيرة من دقائق العلوم، وتنزّهت فكرته إن كانت سليمة في رياض الفهم”[6].

بعد انجلاء الفرنسيين عن مصر، قرر العطار أن يسافر للحج، وقد استهوته الرحلة إلى فلسطين وبلاد الشام وتركيا والبلقان، وقد عرف له الشاميون قدره، وعلومه ومعارفه، فأصروا على أن يبقى بينهم ينهلون على يديه من معارفه وأفكاره، وكان من أشهر تلامذته الشوام الشيخ حسن البيطار الشافعي، الذي تولى الإمامة والخطابة في جوامع دمشق، وألّف عددا من المصنفات المهمة.

ومن دمشق قرر السفر إلى عاصمة الدولة العثمانية إسطنبول، وقد استقر بها بضع سنين، وتزوج من امرأة تركية، كما تجول في البلقان ومكث في ألبانيا فترة من الزمن، يدرسُ ويشاهد ويستفيد من هذه الرحلة العلمية والحياتية، فلما عاد إلى مصر بعد تلك الرحلة سنة 1815م في سلطة محمد علي، كما يقول العلامة أحمد تيمور، عاد موسوعيا في ثقافته وعلمه، يُطاول علماء الأزهر الأفذاذ، ويمتلئ حماسة لتطوير البلاد وإصلاح أحوالها[7].

دعا العطار إلى ضرورة إحياء التراث العربي القديم بأساليب جديدة، وإعادة تدريس المواد الممنوعة، وقد أسهم بنفسه وبتلامذته في ذلك النشاط التجديدي

كان أهم ما أدركه العطار طوال هذه السنين قبل الحملة الفرنسية وأثناءها وبعدها، وتطوافه في بلدان العالم الإسلامي في الحجاز والشام والأناضول والبلقان، أن العصر الذي يعيشه قد تغير، ولم يعد ذلك العصر القديم، وأن الانفتاح وقراءة العلوم الحديثة، ونظرياتها الجديدة، ومتابعة ما يستجد فيها، أمر لازم لعملية الإصلاح المنشود في العقلية الأزهرية والثقافية في عصره، وعدم الاعتماد على الملخصات والمتون المتداولة فقط، وأن هذا الانفتاح والتعمق في معرفة العلوم الإنسانية والتجريبية وما ينبني عليها من مشاريع صناعية أمر ضروري بل وواجب الوقت.

وينبه العطار إلى أن هذا الأمر، بل يؤكد أن دعوته ليست بدعة في الإصلاح، إنما هي عين المنهجية التي سار عليها علماء الإسلام في عصوره الذهبية، يقول: “مَن تأمّل ما سطرناه وما ذُكر من التصدي لتراجم الأئمة الأعلام علم أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية والأحكام الدينية لهم اطلاع عظيم على غيرها من العلوم، وإحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى في كتب المخالفين في العقائد والفروع، ثم هم مع ذلك ما خلوا في تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار، ولطائف المحاضرات، وفيما انتهى إليه الحال في زمن وقعنا فيه، علِمَ أن نسبتنا إليهم كنسبة عامة زمانهم، فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئا عند أنفسنا، وليتنا وصلنا إلى هذه المرتبة، بل اقتصرنا على النظر في كتب محصورة ألّفها المتأخرون والمستمدون من كلامهم نكررها طول العمر، ولا تطمح نفوسنا إلى النظر في غيرها حتى كأن العلم انحصر في هذه الكتب”[8].

لم يقتصر العطار المولع بالأدب والشعر، مع إلمامه بالعلوم العقلية والإسلامية، على أن تكون صرخته مجرد صدى في واقع الأزهر والمجتمع الديني والعلمي في عصره، إذ بدأ يتخذ خطوات عملية في سبيل ذلك، فيُدرّس الجغرافيا والتاريخ في الأزهر وخارج نطاق الأزهر، كما أوعز لتلميذه النجيب محمـد عيّاد الطنطاوي أن يُدرّس “مقامات الحريري” في الجامع الأزهر في حدود سنة 1827م وكان أمرا غير مألوف ومستغربا، وبدأ تلميذه الآخر رفاعة رافع الطهطاوي يُدرّس الحديث والسنة النبوية بطريق المحاضرة بلا نصّ، مما كان مثار إعجاب العلماء[9].

فالعطار دعا إلى ضرورة إحياء التراث العربي القديم بأساليب جديدة، وإعادة تدريس المواد الممنوعة، وقد أسهم بنفسه وبتلامذته في ذلك النشاط التجديدي الذي سيلقى صداه في تلامذته؛ الطنطاوي الذي سافر إلى روسيا وكان من أشهر المؤثرين في الاستشراق الروسي فيما بعد، والطهطاوي الذي سافر إلى فرنسا وعاد ليكمل مشروع التجديد الثقافي بإنشاء الكليات الحديثة مثل كلية الألسن.

حرص الشيخ العطار أيضا على ضرورة معالجة العلوم التجريبية وإدخالها والتوسع فيها، وتجلى حرصه على هذه العلوم حين اشتبك معها، ورأى مدى اهتمام الفرنسيين بهذه العلوم زمن حملتهم على مصر، ويتضح من قائمة مؤلفاته أنه لم يكتب في الفقه واللغة والنحو والأدب وغيرها من العلوم الإسلامية والدينية فقط، بل كتب في المنطق والفلك والطب والفيزياء والكيمياء والهندسة، ولم يكن يدعو إلى مجرد تدريس وتعلم هذه العلوم وفقط، بل وإلى تطبيق ما فيها لتتحوّل النظريات إلى مشروع يحقق نهضة حضارية منشودة.

ولعل ذلك ما لاحظه العلامة علي باشا مبارك، الذي يقول عن العطار: “واتصل بناس من الفرنساوية، فكان يستفيدُ منهم الفنون المستعملة في بلادهم، ويُفيدهم اللغة العربية، ويقول إن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها، ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها… ويتعجّب مما وصلت إليه تلك الأمة الفرنسية من المعارف والعلوم، وكثرة كتبهم وتحريرها، وتقريبها لطرق الاستفادة”[10].

وقد دافع العطار عن التوسع في استقدام واستخدام هذه العلوم الحديثة، وحين ارتقى إلى مشيخة الأزهر (1830-1835م) حاول أحد الطلاب أن يقتل الطبيب كلوت بك وهو يُشرّح جثة في مشرحة مدرسة الطب بأبي زعبل التي أُنشئت سنة 1827م لتعليم الطلاب المصريين، وكان أمرا جديدا ومستغربا بالكلية، فلما عرف الشيخ العطار ذلك، وجاء استفسار من كلوت بك يطلب الفتوى، قال فتواه الشهيرة بضرورة تعليم الطب والتشريح، ومدى الاستفادة العائدة على الناس من تعلم هذه العلوم، فهدأت الثائرة[11]، وأصبح علم التشريح على هذه الصورة غير مستغرب ولا مستهجن بفضل رؤية ونباهة الشيخ العطار.

لم يسلك الشيخ حسن العطار مسلك أصدقائه من شيوخ الأزهر وعلمائه وعلى رأسهم الشيخ والمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي الذي هاجم محمـد علي وأبناءه ودولته بلا هوادة، ورآها دولة الظلم والاستبداد وإرهاق المصريين واستعبادهم، فقد رأى العطار مهاودة هذه السلطة، ومحاولة إصلاح الأزهر وإبقاء مكتسباته من خلال عدم الصدام، وأخذته في سبيل ذلك سبل المدح والتقرب من محمـد علي وابنه إبراهيم باشا، فيقول في مفتتح كتابه “إنشاء العطار” واصفا محمـد علي بأنه “مُدبّر الممالك، مؤمّن المسالك، منوّر الحوالك، زينة الأسرة والأرائك، قامع البُغاة، مبيد الطغاة”. ثم إنه يمدح إبراهيم باشا ابن محمـد علي بعد عودته ظافرا من حروب الشام التي استطاع أن يضم فيها هذه الأقاليم إلى سلطة محمـد علي هازما الدولة العثمانية وجيوشها، بل انتقل مدح الشيخ العطار لمحمـد علي في كتبه ومؤلفاته وأشعاره إلى التقرب والزيارة التي كان يجلّ فيها الباشا الطاغية، ويُعظّمه ويعرف فضله[12].

ولعل بسبب هذه العلاقة الوطيدة التي جمعت الشيخ العطار بمحمد علي باشا قد عمل في الصحيفة الأولى التي تم إصدارها في الشرق الأوسط كله “الوقائع المصرية” سنة 1828م كأول محرر للقسم العربي فيها، وكانت تتكوّن من قسمين عربي وتركي، وكان الشيخ العطار محبا للأدب ذواقة له، قارئا نهما للشعر، كاتبا ومشاركا فيه، مصاحبا لكبار شعراء عصره، حتى إن العلامة الجبرتي يحكي أنه كان يجتمع مع بعض الأدباء والشعراء في بيته، يقول:

“وبعد أن رجع صاحبنا العلامة الشيخ حسن العطار من سياحته، مازج المذكور (صاحبَ الشاعر إسماعيل الخشّاب) وخالطه، ورافقه ووافقه ولازمه، فكانا كثيرا ما يبيتان معا، ويقطعان الليل بأحاديث أرق من نسيم البحر… وكثيرا ما كانا يتنادمان بداري، لما بيني وبينهما من الصحبة الأكيدة، والمودة العتيدة، فكانا يرتاحان عندي، ويطرحان التكلفات التي هي على النفس شديدة”[13].

يؤثر العطار التحول عن بكاء الأطلال إلى التغني بالطبيعة الحية من حوله إيثارا واعيا مقصودا، ومعظم شعره سهل الألفاظ واللغة

وغلب على أسلوب العطار الأدبي البساطة والسهولة والحرص على الفكرة ونقلها إلى القارئ، فالأسلوب عنده مجرد وسيلة للتعبير، وليس غاية في ذاته، ومع ذلك فهناك في بعض كتابات الرجل السجع والمحسنات البديعية، واهتم في جانب الشعر بموضوعات عصره، والتأريخ لبعض الأحداث، والدعوة إلى عدم الانغلاق وطرح التقليدية، فهو يقول:

ولا تبكِ ما يُبكي امرأ القيس حوملا *** ولا منزلا أودى بمنعرَج السقط

فهو يؤثر التحول عن بكاء الأطلال إلى التغني بالطبيعة الحية من حوله إيثارا واعيا مقصودا، ومعظم شعره كما يقول أحمد تيمور باشا سهل الألفاظ واللغة، مترابط في وحدة واحدة، لذا اشتهر بين عدد من نقاد الأدب ورجالاته بأنه من أوائل المجددين للشعر العربي الحديث قبل مجيء محمود سامي البارودي بنصف قرن على الأقل.

وبسبب هذا النشاط الكبير، وهذه العلاقة الطيبة بالسلطة السياسية، أصدر محمـد علي باشا قرارا بتعيين الشيخ حسن العطار شيخا للأزهر الشريف سنة 1830م وهو في الخامسة والستين من عمره وذلك قبل وفاة الرجل بخمس سنوات، قضاها كلها في خدمة الأزهر ومشيخته، لكن يلوم بعض المؤرخين الشيخ العطار على ضعفه في تطبيق ما نادى به من إصلاح للأزهر، والتوسع في تعليم العلوم الشرعية والعلمية بطرق حديثة يطولها التجديد والإبداع، غير أن بعض هؤلاء قد نسوا أن السلطة السياسية بقيادة محمـد علي لم تكن ترغب في هذا الإصلاح، وهي التي أدركت قوة شيوخ الأزهر شعبيا في مرحلة مبكرة، فحاربتهم بكل قوة وبطش، وأعادتهم إلى أروقة الجامع بعدما كان نفوذهم قد ملأ السمع والبصر في المجتمع المصري كله كالشيخ عمر مكرم وغيره.

كما عُرف عن الشيخ العطار ميله إلى التصالح مع السلطة، وعدم الدخول في مناوشات لا تفيد في عملية الإصلاح بل تضر، وإن كان الرجل قد تكبلت يداه بسلطة الباشا وطغيانه وقدرته على البطش دون رقيب أو حسيب، فإن دعوته إلى الإصلاح والانفتاح والتجديد في العلوم الدينية والعقلية، بل وفي ميدان الأدب والشعر، قد لاقت صدى واسعا، وأسّست لجيل فريد حمل على عاتقه هذه الدعوة مثل رفاعة الطهطاوي ومحمد عياد الطنطاوي ومحمـد شهاب الدين الأديب ومساعده في تحرير مجلة “الوقائع المصرية” وغيرهم.

ولم يكن غريبا أن يسمع محمـد علي نداء العطار، فيتوسع في إنشاء مدارس الهندسة والطب والصيدلة، كما لم يكن من المستغرب أن يكون تلميذه رفاعة الطهطاوي على رأس أول وفد من المبعوثين المصريين إلى الخارج وهو صاحب العمل الشهير “تخليصُ الإبريز في تلخيص باريز” الذي يروي فيه مشاهدته في باريس، وهو الذي أشرف على إنشاء مدرسة الألسن بعد وفاة شيخه العطار بعام واحد فقط سنة 1836م، وبفضل هذه المدرسة ومتخرجيها، تم ترجمة مئات المؤلفات الأوروبية والفرنسية منها خاصة في علوم الرياضيات والهندسة والآداب والفلسفة وغيرها[14]، وقد ساعدت على تحريك راكد الثقافة والمثقفين في عصره.

ولعل ذلك مما يعطينا ملمحا عن سبب الود “الظاهري” الذي كنّه أو أظهره العطار لمحمد علي، فقد أراد الاستفادة من السلطة في تحقيق مشروعه المنادي بالإصلاح التعليمي والثقافي والفكري في عصره، وهي الرغبة التي التقت مع الباشا، فجعله على رأس الأزهر الشريف، وثمة إشارات تؤكد أن الشيخ العطار لم يكن راضيا كل الرضا على سلطة محمد علي باشا السياسية، منها اشتراكه مع المؤرخ الكبير الجبرتي في تأليف كتابه “مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس” دون أن يدوّن اسمه على الكتاب.

ويؤكد العلامة تيمور باشا هذا الأمر، ويفسره بأن المتأمل في تعاطي الشيخ العطار مع الشؤون السياسية في عصره ليؤكد بما لا يدعُ مجالا للشك أن العطار لم يكن راضيا تماما عن كل ما يدور حوله، ولكنّه كان كيِّسا اتعظَ بما فعل محمـد علي بزعماء المصريين وعلمائهم المناوئين له، فلم يلجأ الشيخ العطار إلى أسلوب المجابهة المفتوحة[15]، وإنما الود المصطنع لتحقيق مشروعه.

وهكذا، وبعد حياة حافلة في ميدان العلوم والمعارف والتأليف والرحلة، وبعد ارتقائه كأول مصري من أصل مغربي لمشيخة الجامع الأزهر، وفي شهر مارس/آذار من عام 1835م يلقى الشيخ حسن العطار ربه، بعدما ألقى في الحياة الثقافية والفكرية والدينية في عصره حجرا حرّك كثيرا من مياهها الراكدة، وفتح الباب واسعا لانطلاقة جيل جديد خرج منه الطهطاوي ومحمد عبده وعياد الطنطاوي وعلي مبارك ومئات غيرهم، وكان ولا يزال أثره باقيا واضحا في مدرسة الإحياء والتجديد والإصلاح، إصلاح اتكأ على الإسلام وانطلق منه ولم يتنكّر له، أو يهدم ما جاء به.

(المصدر: ميدان الجزيرة)